修理から考える!サーキュラーエコノミーの海外事例を紹介

2023年に開催された「G7広島サミット」で岸田総理は、「環境汚染や生物多様性の損失の課題にも国際社会が一体で取り組むべき」「循環経済・資源効率性のアプローチが有効であり、取り組みを強化したい」と言及しました。

現在、気候変動や資源の枯渇などさまざまな社会問題を抱える中、循環経済である「サーキュラーエコノミー」の構築が急務とされています。限られた資源を有効に活用していくことが重要です。

今回は、世界的に注目されるサーキュラーエコノミーを「修理」という視点から解説します。

サーキュラーエコノミーとは何かという疑問に対する理解を深められるようにまとめました。

また、サーキュラーエコノミーの先進国であるオランダを中心とした海外事例も紹介します。最後まで読めば、捨てずに修理する生活の必要性を実感できるでしょう。

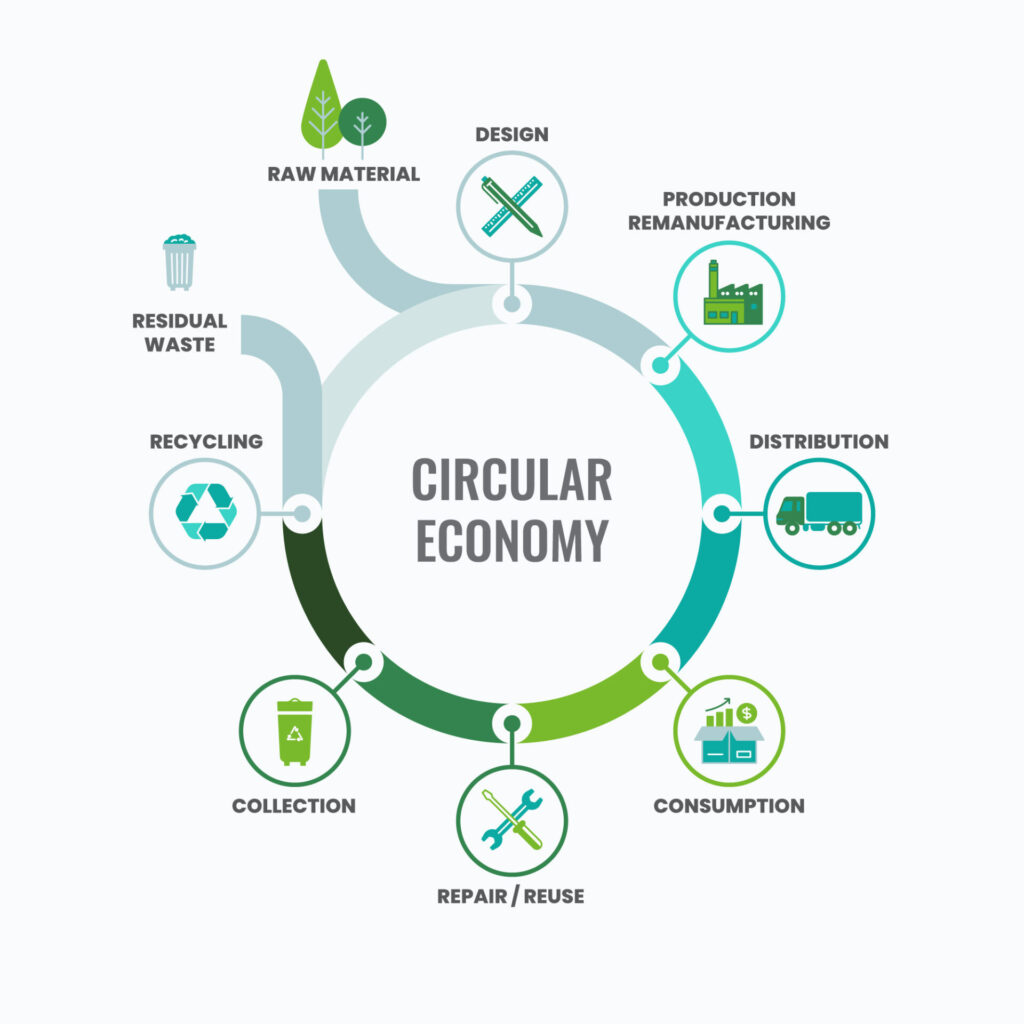

サーキュラーエコノミーとは

まずは、サーキュラーエコノミーについて簡単に解説します。

サーキュラーエコノミーの意味

サーキュラーエコノミーとは循環型経済のことです。新規の資源消費量を抑えつつ、既存のものを有効活用して商品やサービスを提供し、経済発展を目指します。

これを聞くと、「3R(リデュース・リユース・リサイクル)」との違いが気になる方もいるかもしれません。

両者は資源消費の最小化や廃棄物の削減を目指す点では同じです。

しかし、サーキュラーエコノミーでは、商品やサービスが設計段階から廃棄物を生み出さないように考慮されています。

サーキュラーエコノミーでは、原料となる資源を生物資源と技術資源の2つに分けて考えます。

- 生物資源:木材や水など、自然の力で分解・再生可能なもの

- 技術資源:鉄やプラスチックなど、自然の力で分解・再生不可能なもの

商品開発の際には、これらの資源の違いを考慮して、それぞれの循環サイクルでの資源の回収や処理を計画します。

商品開発の段階から環境に配慮している点が、サーキュラーエコノミーのもつ持続可能な要素といえるでしょう。

サーキュラーエコノミーが注目される背景

これまでの経済活動では、経済成長のためには大量生産・大量消費・大量廃棄が当たり前でした。

これはリニアエコノミー(線型経済)と呼ばれ、原料の調達から生産、使用、廃棄までが一方通行に進みます。

生産するほど廃棄物が増える経済のしくみは、気候変動問題や環境汚染、天然資源の枯渇、生物多様性の破壊など、さまざまな社会問題を引き起こしました。

限られた地球上の資源を持続可能な形で活用するために、サーキュラーエコノミーがエコなビジネスモデルとして注目されています。

サーキュラーエコノミーを構築するアプローチ

総合コンサルティング企業「アクセンチュア」では、サーキュラーエコノミーを軸とするビジネスモデルを5つに分類しています。

① 製品のサービス提供

利用した分だけ料金が発生するビジネスモデルを構築し、所有から利用への変換を促進する

② シェアリング・プラットフォーム

あまり稼働していない所有物や設備などを共有し、デジタル技術やSNSの進展によって互いにコミュニケーションを図る事業を拡大する

③ 製品寿命の延長

修理や再販売などを通して、製品寿命を延ばす

④ 回収とリサイクル

生産において廃棄物を最大限に再利用して、生産コストを削減し廃棄物を減らす

⑤ 循環型のサプライチェーン

再生可能な原材料を調達することで、資源不足などの危機に備える

このように、生産コストと環境負荷の削減を実現するためには、複数のアプローチ方法が挙げられます。

「修理」は、サーキュラーエコノミーを構築するために必要な要素の一つです。

参考:環境省|令和3年版 環境・循環型社会・生物多様性白書

参考:無駄を富に変える:サーキュラー・エコノミーで競争優位性を確立する | アクセンチュア

サーキュラーエコノミーのメリット

大量生産が主流の経済で生じた社会問題を解決するには、資源を有効活用するサーキュラーエコノミーが欠かせません。

では、サーキュラーエコノミーには、具体的にどのようなメリットがあるのでしょうか。

脱炭素化

廃棄物を抑制するサーキュラーエコノミーには、気候変動の原因となる二酸化炭素の排出削減が期待されます。

日本の2021年度の温室効果ガスの排出量は、約11億7,000万トンでした。

そのうちの約3,700万トンが廃棄物分野から排出されたものです。

環境省によると、国内における温室効果ガスの排出量の36%は、資源の循環によって排出を削減できる余地があると報告されています。

プラスチックごみの削減

サーキュラーエコノミーの構築は、プラスチックごみの削減につながります。

海洋プラスチックごみによる環境汚染が深刻化している現在、プラスチックの資源循環は不可欠です。

プラスチックのリサイクルだけでなく、製品を修理して長く使用したり、プラスチックを循環しやすい商品に設計したりすることが大切です。

ビジネスチャンスがある

投資や消費において環境意識が高まる中、所有から利用へのシフトが進んでいます。

役割を終えた製品を回収し、修理や再利用など、限りある資源を有効活用する循環モデルへの転換は、世界中で約500兆円の経済効果が期待されています。

サーキュラーエコノミーには、大きなビジネスチャンスがあるといえるでしょう。

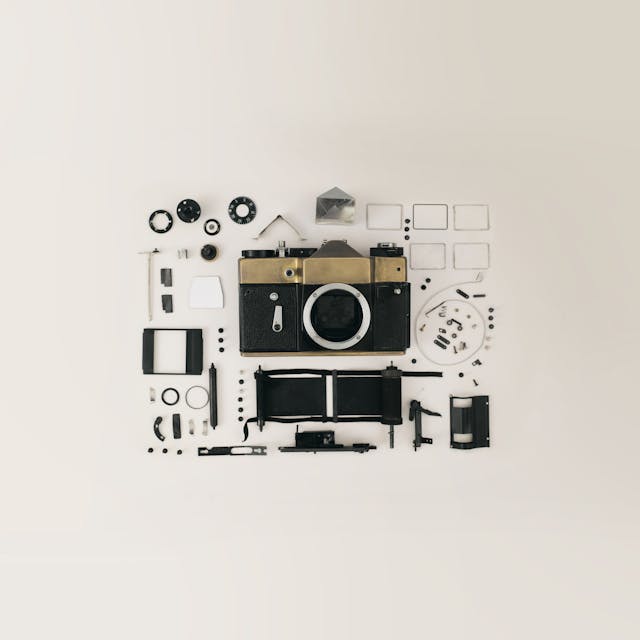

世界で注目される「修理する権利」

修理する権利とは、消費者が合法的に購入した製品を自分で修理したり、修理業者に依頼したりして修理する権利のことです。

従来の経済活動では、メーカーやメーカー公認の修理業者が修理を独占していました。

とはいえ、これまでも消費者に修理する権利は保障されていたのではと思う方もいるかもしれません。

しかし「修理するより買ったほうが安い」と感じて、買い替えをした経験がある方も多いのではないでしょうか。

実はこれも、消費者に修理する権利がない状況です。

修理先の競争相手がいないメーカー側が、修理費用を自由に設定しているため、消費者は結果的に修理ではなく購入を促されています。

購入が増えることでメーカーの利益も上がりますが、製品の寿命が短くなることで廃棄物も増加しています。

修理に関する社会問題を受けて、2024年2月2日、EU理事会と欧州議会は、消費者の「修理する権利」を新たに導入する指令案で政治的な合意をしました。

今後は、家電製品やコンピュータなどを生産する各メーカー側に、適正な修理価格の設定と利用しやすい修理サービスの提供が義務付けられます。

また、マイクロソフトやアップル、グーグルなどのアメリカの大手テック企業も、近年修理する権利への対応を始めています。

世界全体で、企業側に修理する権利の保障がより一層求められているといえるでしょう。

参考:修理する権利

修理の先進国から学ぶ!海外事例5選

続いては、サーキュラーエコノミーの構築を目指す修理に関する取り組みを紹介します。

サーキュラーエコノミーの先進国であるオランダを中心とした海外事例をまとめました。

FAIRPHONE

オランダに本社を構える「FAIRPHONE」は、以下のように修理する権利が保障されたスマートフォンを提供しています。

- 最長8年のソフトウェアサポート

- 最長5年のスマートフォン保証

- フェアトレードかつリサイクルされた素材を使用

- 部品を修理、または交換しやすいように設計

- 販売された携帯電話ごとに、同じ重量の電子廃棄物を回収

FAIRPHONEのスマートフォンは、持続可能性が非常に高いと評価されています。

この取り組みにより、世界初の電子廃棄物排出ゼロの企業になる未来も近いかもしれません。

参考:FAIRPHONE

MUDJeans

オランダ発のエシカルなアパレルブランド、MUDJeanは2013年からジーンズのリース事業を先駆けて開始しました。

- 購入するより初期費用を抑えられる

- リース期間中はメンテナンスや修理を無料で受けられる

以上のように、消費者にとって大きなメリットがあります。

また、MUDJeanでは、不要になったデニムを引き取っています。

ブランドを問わず、綿が96%以上であれば回収可能です。

新規顧客には購入割引、または 1 か月の無料リースが提供される特典もあります。

こうした取り組みにより、古いジーンズから新たなデニムを作り出す循環が生まれています。

参考:MUDJeans

EDGE Olympic(エッジ・オリンピック)

「EDGE Olympic(エッジ・オリンピック)」は、オランダ・アムステルダムに建てられたオフィスビルです。

このビルは、オフィス空間における健康、快適性、生産性に焦点を当てた建物環境評価システムである『WELL™Core&ShellPlatinum認証』を、オランダで初めて取得しました。

かつて郵便局だった古い建物に修理が施され、新しい建築材料を一切使わずに現在の建物へと生まれ変わりました。

設計においては、将来の分解と再利用を考慮し、2階部分を木造構造にしています。

修理によって新たな付加価値が生まれた事例といえるでしょう。

参考:EDGE Olympic

パタゴニア

パタゴニアは、修理のスペシャリストによる「リペアサービス」を提供しています。

地球環境を守るために、消費者の購入を減らし、自分の衣類をより長く活用できる環境を整えています。日本でも利用可能です。

また、アパレル業界に修理文化を普及させるため、2022年にオランダ・アムステルダム、2023年にイギリス・ロンドンに「ユナイテッド・リペア・センター(United Repair Center)」を開設しました。

パタゴニア以外のブランドの衣料品の修理も請け負っています。

さらに、服づくりの技術を学べる「ユナイテッド・リペア・センター・アカデミー」を開校し、人材育成と雇用の創出にも貢献しています。

参考:patagonia|修理受付

参考:United Repair Center

リペアカフェ

リペアカフェとは、広場や店舗などを活用して、地域住民が集まって持ち寄ったアイテムを修理するコミュニティです。

このアイデアは、オランダの環境ジャーナリストであるマーティン・ポストマ氏が、廃棄物を生まない文化を作るために2009年に始めました。

現在では、オランダ国内にとどまらず、世界各地に3,000以上のリペアカフェが広がっており、ドイツやフランス、アメリカなどの国々でも展開されています。

日本にもいくつか進出しています。

地域住民で助け合いながら修理を行い、廃棄物を削減するリペアカフェは、地域密着型の良い事例といえるでしょう。

サーキュラーエコノミーの日本の事例について詳しく知りたい方は、こちらをお読みください。

関連記事:いま注目【サーキュラーエコノミー】とは?大手企業の事例も紹介

参考:リペアカフェ

修理して製品と地球の寿命を延ばそう

サーキュラーエコノミーは、環境・社会・経済の三位一体にプラスの影響を及ぼすと言われます。

そのため、より一層、循環型ビジネスの市場価値が上がると期待されます。

限られた資源を有効活用するためには、修理をし、製品をできるだけ長く使用することが大切です。

- 誰もが修理しやすい商品設計にする

- 修理保証を手厚くする

- 修理体制が充実したリース事業を実施する

- 修理して古いものに付加価値を付ける

- 地域住民同士で修理するコミュニティを作る

修理は新たな資源消費を最小限にできるため、リサイクルにより環境への負担が軽減されます。

今回紹介した海外事例を参考にしながら、サーキュラーエコノミーを構築するためのサービスを模索してみてはいかがでしょうか。

『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!