「資源が回る社会」への挑戦:経産省が描く日本型サーキュラーエコノミー

近年、持続可能な社会の実現に向けて、「サーキュラーエコノミー」が世界的に注目されています。

日本でも、資源の効率的な利用と環境負荷の低減を目指し、産官学が連携して取り組む「サーキュラーパートナーズ(Circular Partners、略称:CPs)」が2023年9月に発足しました。

このパートナーシップは、国、自治体、大学、企業、業界団体などが参画し、サーキュラーエコノミーの実現に向けた施策を検討・推進しています。

今回、経済産業省資源循環経済課長の田中将吾さんにインタビューを行い、日本型サーキュラーエコノミーの現状と今後の展望、そしてサーキュラーパートナーズの役割についてお話を伺いました。

参考:サーキュラーパートナーズ

日本は「循環型社会」のトップランナー?現状の評価と見えてきた限界

iStock:Galeanu Mihai

編集部:現在、日本におけるサーキュラーエコノミーの進捗状況について、どのように評価されていますか?

田中さん:日本はかなり早い段階から循環型社会づくりに取り組んでおり、サーキュラーエコノミーを推進する国々の中でも、トップランナーと言えるのではないでしょうか。

ただし、これまでの日本の循環政策は、不法投棄の防止や最終処分場ひっ迫の対応など、国内の住環境の改善を目的に始まりました。だからこそ、ごみの埋立量もかつての10分の1くらいまで減ってきているわけです。

編集部:具体的な成果は出てきているということですね。

田中さん:はい。廃棄物がきちんとリサイクルされて、別の形で活用されているという意味では、循環は進んできたと思います。

しかし、それが元の資源と同じレベルに戻っているかというと、必ずしもそうではありません。品質が下がった状態で再利用される、いわゆる“カスケーディング利用”がほとんどで、何度も循環して使えるような状況ではないのです。

そのため、資源の輸入量自体は少しずつ減ってきてはいますが、再生資源を使った成果というよりは、そもそもの使用量の低減(リデュース)や、人口減少が大きく影響しています。

サーキュラーエコノミーという、もう一段高い目標から見ると、まだまだやるべきことは多いでしょう。

バージン材の「安さ」に勝てるか?企業・消費者の行動変容こそが最大の壁

編集部:この領域における日本の最大の課題は何だとお考えですか?

田中さん:いろいろありますが、大きな課題は行動の変化が起きにくいことだと思います。

日本には天然資源がほとんどないので、多くを輸入に頼っていますが、経済発展の過程で国内にはすでにたくさんの資源が眠っている状態です。

編集部:いわゆる都市鉱山ですね。

田中様:そうです。しかし、現実的にはバージン材──つまり新しい素材のほうが安くて品質も安定しています。だから企業としても、どうしてもバージン材を使うことが多いでしょう。

そして消費者もまた、再生材よりバージン材のほうが“いいもの”というイメージを抱いています。品質が高く、しかも安い。そうなると、わざわざ高い再生材の製品を選ぶ理由がなくなります。

そのため、この選択行動をどう変えていくかが、一番大きな課題だと感じています。しかも、ある一部分だけの評価で「バージン材のほうが環境負荷が少ない」とみなされることもあります。

以前、再生プラスチックを使うと製造段階でのCO₂排出量が増えるという理由で、使用を見送った企業もいました。しかし、そのような判断は、あくまでその段階だけを切り取った評価だと考えます。

編集部:全体を見て判断しないと本質を見失う可能性がありますね。

田中様:おっしゃる通りです。たとえば、ある製品が再生材ではなくバージン材で作られたとします。確かに製造効率が良く、品質も安定しているかもしれない。

しかし、その製品が最終的にどこに行くのか、埋め立てられてマイクロプラスチックになるのか、焼却されてCO₂を出すのか。そこまで含めて考えなければ、本当の意味での環境負荷は見えてこないのです。

つまり、単体の合理性ではなく、社会全体のシステムとしていかに資源を循環させていくか。ここに踏み込んでいくことが求められています。

これまで、企業は製品を売るだけでした。しかし、これからは、その製品が最終的にどうなるかまで含めて設計する必要がありますし、社会の側もそうした視点で支えるシステムを持たなければいけません。

消費者の行動変容に必要な“気づき”と“仕組み”とは

iStock:Svittlana

編集部:消費者の行動を変えていくためには、何が必要だとお考えですか?

田中様:政策では、いかにその気づきをつくるかが大切だと考えています。たとえば、製品の設計次第でリサイクルのしやすさは大きく変わります。

つまり、製品の“つくり方”によってライフサイクル全体に影響を及ぼします。

しかし、購入する時に製品の設計を考慮して選ぶ人はまだ少ないでしょう。多くの人は価格と性能だけで判断してしまいます。

しかし、今後は、CO₂フットプリントの大きさや環境配慮設計がされていること、つまり、リサイクルアビリティが高い製品なのか、そのような情報が見える化されていることで選ばれるような仕組みにしていきたいと思っています。

性能が同じなら、環境に配慮しているほうを選んでみる──そんな行動が広がるといいなと思っています。

編集部:行動のハードルを下げる仕組みも重要だと思います。

田中様:そうですね。また、必ずしも買うことだけが選択肢ではないことにも、もっと目を向けてほしいです。

買うことは、つまり「所有」という責任を持つことです。最後にどう処分するかまで、自分で考えなければなりません。

しかし、サービスとして借りているものであれば、その役割を提供者側が担ってくれる可能性が高いです。

もちろん、みんながみんなサブスクやシェアリングに移行するとは思っていません。しかし、一定の領域でこうした非所有型のモデルが広がることで、資源循環の全体像にも大きな変化をもたらす可能性はあります。

「回すだけでは足りない」制度、ルール、投資、そして連携──動き出した日本の循環戦略

編集部:現在、進めていらっしゃる具体的な施策や戦略について教えてください。

田中さん:施策の柱は大きく3つあります。

1つは、“サーキュラーパートナーズ”という産官学連携のプラットフォームです。これには産官学あわせて650者以上が参加しており、業界ごとにロードマップを描いたり、地域単位でのモデルづくりを行ったりしています。

2つ目が“投資支援”。政府は10年間で20兆円規模のGX投資を用意していて、そのうち資源循環分野には2〜4兆円を見込んでいます。

私たちも、3年間で最大100億円を活用できる予算枠を確保していて、手を挙げた企業に対して支援を行っています。

そして3つ目がルール整備です。具体的には、資源有効利用促進法の改正案を国会に提出しています。

そこに4つの柱を盛り込んでいます。

1つ目が、再生材の利用計画の策定・報告義務。

2つ目が、特に優れた環境配慮設計(解体・分別しやすい設計、長寿命化につながる設計等)の認定制度を創設。

3つ目は、「製品回収の円滑化」に向けた廃掃法の特例措置。

たとえば、廃棄製品の回収には運搬許可が必要ですが、大臣認定を受ければ運搬許可が不要になるという規制緩和も入れています。

4つ目が、“CEコマース”──シェアリングやサブスクリプションなど、非所有型の流通モデルを対象とした指針の策定と業界指導の枠組み強化です。

「共に考え、動く」ための場:サーキュラーパートナーズ

編集部:サーキュラーパートナーズについて、もう少し具体的に教えていただけますか?

田中さん:先程お話しした通り、サーキュラーパートナーズには現在650者以上の企業や自治体、研究機関などに参加いただいていますが、その中でも重要な役割を担っているのが「ワーキンググループ(WG)」です。

たとえば「ビジョン・ロードマップWG」は、業界ごとに2030年やその先に向けて、何をどこまで取り組みたいのか共有する場になっています。

ここでは、いきなり実行に移すというより、まずは「こういう方向性で進もう」という視座を持ち寄ることで、共通の目線をつくっていきます。それが結果的に、次のプロジェクトの種になっていきます。

ただ、いくら良い議論ができても、それを実行に移すには先立つものが必要です。

私たちは、このワーキングの中で出てきたプロジェクトを実現させるために、3年間で100億円使える予算の枠を用意して支援しています。

この予算を使えるのはサーキュラーパートナーズに参加している事業体に限られており、公募に手を挙げていただければ、グループ単位でプロジェクトを申請できます。

ワーキングの活動の様子

編集部:具体的なワーキングの活動事例を教えてください。

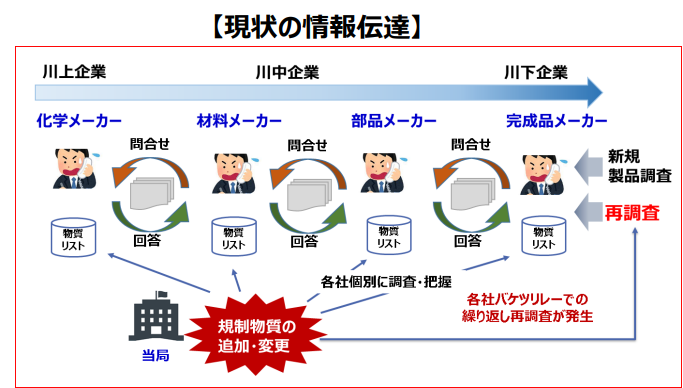

田中さん:「情報流通WG」では、実際に使える仕組みをつくろうということで、すでに予算を確保し動き出しています。

最初のテーマとして取り組んでいるのが「化学物質情報」の共有です。

欧州ではREACH規制やRohS指令、日本では化審法といった制度があり、製品にどのような規制対象物質がどれだけ含まれているかを把握しておく必要があります。

編集部:特に製造業の方々にとっては、非常に実務的な課題ですね。

田中さん:自動車は部品数が何万点もあります。

以前は、自社の上流にどのような企業がいて、どこからどのような情報を取得しなければならないのかを把握するために、毎回取引先に電話やメールし、エクセルでデータを送って、それをまた下流に展開するなど、非常に手間がかかっていました。

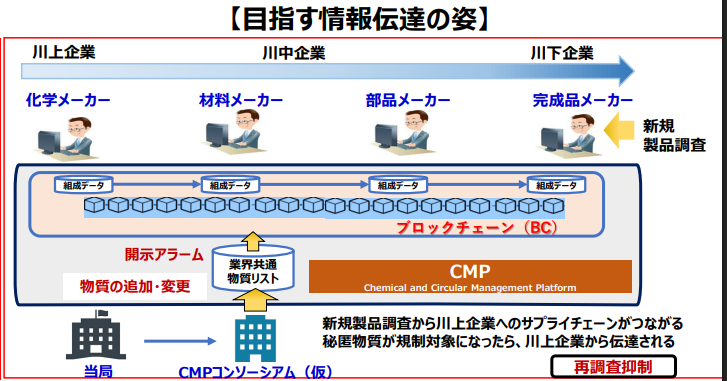

しかし、ブロックチェーンなどの技術を使えば、安全かつ正確に情報を共有することが可能です。

もうすでに予算を確保して実証を始めている段階で、システムの構築が進んでいます。

編集部:それができれば、情報伝達のあり方が大きく変わりそうです。

田中さん:一度プラットフォームができれば、再生材の使用率や静脈側(リサイクル・廃棄側)の挙動など、他の分野にも応用していけるでしょう。

「情報がなければ判断もできない」というのは循環経済全体に共通する課題のため、こうした基盤整備はとても重要です。

さらに、これを活用して「うちでは使い切れない再生資源がある」「うちはそれ使えますよ」というようなマッチングにつなげていくことも、将来的には目指しています。

編集部:具体的なテーマがあれば、手を挙げて参加することもできるのでしょうか?

田中さん:もちろんです。この情報流通のプロジェクトも手挙げ方式で動いていて、前回は建築やアパレルといった分野から提案をいただいています。

それぞれの業界で「こういうことに取り組みたい」という声があれば、それに対して予算や運営のサポートを行政が行い、議論だけで終わらせない実行型の仕組みにしていこうというのが、サーキュラーパートナーズの特徴です。

ワーキングの全体調整は経産省が担っていますが、分野別のサブワーキングなどは企業に手を挙げていただき、事務局もチームも民間主導で回していただいています。

私たちはその後方支援、いわば仕組みづくりの部分を担っているというイメージです。やはり現場で起きている課題は、行政だけでは見えない部分も多いため、民間の力を借りながら一緒に考えて、一緒に動いていくというスタイルを大事にしています。

サーキュラーエコノミーにゴールはない。成長と変化を見据えて進めていく

編集部:サーキュラーエコノミーの分野で、どのような目標を掲げていらっしゃいますか?また、今後どうなっていくことを経産省としては期待されていますか?

田中さん:それは、実は非常に難しい問いです。脱炭素の場合は「1.5℃目標」や「CO₂排出量を◯%削減」といった具体的なゴールが設定しやすいですが、サーキュラーエコノミーは、目的というより手段に近い概念です。

そのため、「これが達成です」という到達点はおそらくないでしょう。常に改善し続ける、そのような領域だと思っています。

編集部:何のために循環を進めていくのか、という目的が重要になるということですね。

田中さん:おっしゃる通りです。我々としては、循環の取り組みを進める目的は大きく3つあると思っています。

1つはカーボンニュートラルへの貢献。資源を採掘して使えば、どうしてもCO₂が出ます。

特にスコープ3──つまりサプライチェーン全体で見ると、その排出量は決して無視できません。そのため、再生資源を使って資源投入量そのものを減らすことは、脱炭素にもつながってきます。

2つ目は、資源安全保障。日本は天然資源に乏しい国ですので、なるべくバージン資源の依存度を下げて、資源の自給率を上げていくことが重要です。

そして、3つ目が成長機会としてのサーキュラーエコノミーです。今はまだ、再生材の供給量や価格、製品ラインナップも限られています。

しかし、技術が洗練されて価格も下がり、扱える量が増えていけば、サーキュラーエコノミーの市場そのものが成長していくはずです。

実際、政府内でも、2020年時点で約50兆円だった国内市場規模を、今後80兆円、120兆円へと伸ばしていくという成長戦略の柱の一つとして、この分野を捉えています。

編集部:経済成長の文脈でも、循環型社会はカギになってくるということですね。

田中さん:だからこそ、再生材を供給する産業が日本国内でもしっかり立ち上がること、そして地域ごとに資源循環ビジネスが芽吹いていくといった具体的な成果を着実に出していくことが、直近の大きな目標だと捉えています。

地方創生の面でも、地域資源を活かした循環モデルが立ち上がれば、それが新しい産業にもなりますし、雇用にもつながります。そうした変化のきっかけを各地で生み出していけたらと考えています。

編集後記

本インタビューで、サーキュラーエコノミーという概念は単なる「リサイクル」の延長ではなく、私たちの経済と社会の構造そのものを問い直す試みであることを実感しました。

田中さんが語ったように、重要なのは、資源を「回す」ことが目的ではなく、循環の過程でCO₂を削減し、資源の自立性を高め、さらには地域経済を再生していくという複合的なゴールに向かって進んでいくことです。

産業界・消費者・行政が三位一体となって「社会設計」そのものに関わる覚悟が求められています。

循環は手段でありながら、持続可能な未来に至るための本質的な道筋といえるのではないでしょうか。

『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!