SDGs11「住み続けられるまちづくりを」の日本・海外の取り組み事例を課題とともに紹介

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」は、誰もが安心して快適に住み続けられる、持続可能なまちづくりを目指す目標です。日本や海外のさまざまな自治体や企業がこの目標の達成に向けて取り組んでいます。

そもそもなぜ、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」という目標があるのでしょうか。

本記事では、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」が目標とされている理由や国内外の取り組み事例を紹介します。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」とは

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」は、災害に強く、誰もが安心して暮らし続けられるまちづくりを目指すことを意味します。

この目標は、7つの具体的な達成目標(ターゲット)で構成されています。内容は次のとおりです。

- スラムの状況の改善

- 持続可能な交通手段の整備

- 誰も取り残さない持続可能なまちづくり

- 文化遺産や自然遺産の保護

- 自然災害による被害を抑える

- 人々の生活による環境負荷を減らす

- 安全で便利な緑地や公共の場所を提供する

都市には、電気や水道、ガス、公共交通機関、学校、病院などの社会インフラが整っており、公共施設や商業施設が充実しています。世界ではよりよい暮らしを求めて、農村から多くの人が都市部に移住しています。

しかし、都市部では急激に人が増えてしまうことでスラム(貧しい人々が密集して住む地域)が増えたり、大気汚染や水質汚染などの環境問題も発生したりしました。地方では、過疎化や人口減少、高齢化も問題です。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」は、このような問題の解決を目指しています。

SDGs目標11が目標とされている理由

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」が目標とされている4つの理由を現状とともに説明します。

- 人口増加

- スラムの増加・拡大

- 自然災害の増加

- 地方の過疎化・人口減少

人口増加

国連の発表によると、世界の人口は2024年時点で82億人ですが、今後60年間で増加し、2080年代半ばには103億人でピークに達すると予想されています。その後、出生率は低下し続け、世界全体で65歳以上の高齢者の人口が5歳未満の子どもの人口を上回るとされています。

2009年まで、農村部に住む人口は、都市に住む人口を上回っていました。しかし現在では、世界人口の約55%が都市に住み、今後2050年までに70%まで増えると考えられています。特に中国やインド、ナイジェリアなど、出生率が高い地域での都市人口増加が発生してしまうでしょう。

急激な人口増加は、資源の枯渇や食料不足、環境問題などを引き起こす可能性があります。そうならないためにも、世界全体が協力して、効率的な資源の活用や食料の生産体制の整備などを行うことが大切です。

スラムの増加・拡大

都市人口の増加により、問題となっているのが「スラムの増加・拡大」です。スラムとは、一般的に極めて貧しい人々が多く住む地域を意味します。

国連機関の「国連人間居住計画(UN-Habitat)」は、次の5項目のうち1つ以上欠如している世帯をスラムと定義しています。

- 改善された水へのアクセス

- 改善された衛生設備(トイレ)へのアクセス

- 住み続けられる保証

- 住居の耐久性

- 十分な生活空間

参考:世界子供白書2012「都市に生きる子どもたち」|ユニセフ

スラムに住む人々の中には、地方で暮らしていた貧困層が、職を求めて都市部に移住してくる人がいます。しかし、職につけなかったり、十分な収入が得られなかったりすることで生活が成り立たず、スラムに住むようになります。また、スラム街には犯罪者も集まりやすく、治安の悪化も問題です。

スラムの問題を解決するためには、経済的支援やインフラ整備、教育支援に加え、住民自身のエンパワーメントが不可欠です。

自然災害の増加

世界中で、地震や津波、台風、火山の噴火などの自然災害が発生しています。こうした自然災害により、住居や職を失うだけでなく、けがや病気をしたり、亡くなってしまったりする人がいます。

世界では、毎年約1億6,000万人が被災し、約10万人が亡くなっており、被害額は約400億ドルともいわれています。被害の多い国の大半が低・中所得国であり、十分な防災対策が行われていないことが原因です。被災によりさらなる貧困に陥る可能性もあります。

自然災害に強いまちづくりのためには、防災施設の設置や強化、耐震化、人々の防災意識の強化などが重要です。

地方の過疎化・人口減少

都市部への人口流入が増えている代わりに、地方の過疎化や人口減少が発生しています。過疎化とは、人口が急激に減少し、生活に必要な機能やサービスの維持が難しくなる状態です。日本では、全国の市町村数の約半数が過疎地域とされており、過疎地域は国土の6割を占めます。

地方の過疎化や人口減少には複数の要因がありますが、若者の流出も原因の一つです。進学や就職だけでなく、出産や育児支援サービスの不足、雇用先の減少などによる都市部への移動を促進しています。

高齢化とともに医療や介護サービスの需要は高まるものの、それらを支える人が不足するなどの悪循環も生まれています。

過疎化や人口流出に歯止めをかけるには、自治体による取り組みが重要です。具体的には、移住促進や雇用創出、スマートシティ化などに取り組む自治体が増えています。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」の日本の取り組み事例

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」に取り組む地方自治体や企業があります。まずは、国内の取り組み事例を見ていきましょう。

公共交通ネットワークの充実による活気あるまちづくり

栃木県宇都宮市では、「ネットワーク型コンパクトシティ(NCC)」の形成を進めています。

「ネットワーク型コンパクトシティ(NCC)」とは、産業が盛んな地域や観光地を拠点として集約(コンパクト化)し、それらを交通ネットワークで結んだ(ネットワーク化)都市です。

交通ネットワークには、鉄道やバス、自転車のほかに次世代路面電車「LRT」があります。LRTは電気モーターで動き、排気ガスは排出しません。また専用道路を走るため、渋滞の心配もありません。停留場と車両には段差がなく、乗り降りがしやすいなどの特徴があります。

ほかにもドローンの活用や自動運転を使った移動、顔認証で決済ができるスマート・ホスピタリティなども活用していくとのことです。

多文化共生の推進

群馬県伊勢崎市は、2024年度の「SDGs未来都市」に認定された都市です。2019年度からの人口微減や、外国人人口の多い地域であることなどを背景に、多文化共生の推進に力を入れています。

具体的には、日本語教室の充実や行政サービスの多言語対応、地域での生活ルールを伝える場づくりなどがあります。今後は、多文化共生の拠点となる場所づくり、外国人向けの就労相談、文化交流の講座などを行う予定です。

伊勢崎市では多文化共生のほかにも、リサイクル率の向上や温室効果ガス排出量の削減、太陽光発電システムの設置なども積極的に行っています。

歴史と自然の共存を重視しつつ災害に強いまちに

歴史的建造物が多く残る京都府京都市では、2019年3月に「京都市レジリエンス戦略」を策定しています。

レジリエンスとは「自然災害や世界情勢の急激な変化に直面した際に、それらを乗り越えて適応したり回復したりする力」です。SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」では、自然災害が発生しても回復できるインフラの構築の重要性が示されています。

京都市では、伝統産業の後継者不足や技術継承の解決策として「伝福連携」を推進しています。「伝福連携」とは、伝統工芸品と福祉を連携させる取り組みです。障害のある方を新たな担い手とすることで、伝統産業の技術継承と障害のある方の職域拡大になるとしています。

ほかにも、自然災害発生時の社会インフラとして、消防団やジュニア消防団、文化財市民レスキュー体制の充実などにも取り組んでいます。

自然災害に強いまちづくり

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」への取り組みは、企業でも行われています。

積水化学工業が取り組むのは、グループ内の環境貢献技術を集結した「SEKISUI Safe&Sound Project」プロジェクトです。このプロジェクトは「安心・安全」「環境・快適」「サステナブル」の3つの柱で構成されています。

大雨の際の土地の浸水リスク低減や耐震・耐久性に優れた配管を使用したライフラインの構築、住民が積極的に参加できるコミュニティ形成、ニーズに合わせた利便施設の開発、IoT技術を利用した住宅管理や情報伝達など、メーカー企業ならではのプロジェクトです。

「サステナブルなまちづくり」の第一弾として、埼玉県朝霞市に「あさかリードタウン」を開発しています。

参考:SEKISUI Safe&Sound Project|積水化学工業株式会社

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」の世界の取り組み事例

次に、SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」に対する海外での取り組みを見てみましょう。

交通インフラの整備でカーボンニュートラルな都市を目指す

北欧デンマークは「2050年カーボンニュートラル」を目指して、さまざまな取り組みを行っています。

デンマークのコペンハーゲンは、6歳以上の10人中9人が自転車を保有している「世界一の自転車都市」です。近距離電車の中には自転車専用スペースがあり、街中には自転車専用道路と自転車専用信号機もあります。コペンハーゲンにとって自転車の普及は、カーボンニュートラル達成への重要な要素となっています。

2024年には観光客向けのサステナビリティな取り組み「CopenPay(コペン・ペイ)」が始まりました。デンマークを訪れた観光客がサイクリングや公共交通機関の利用など環境にやさしい活動をすると、特典が受けられるプログラムです。特典には、ヨガセッションやガイド付きツアー、観光地への入場料割引、無料のディナーなどがあります。

地方での起業を促して地域活性化を図る

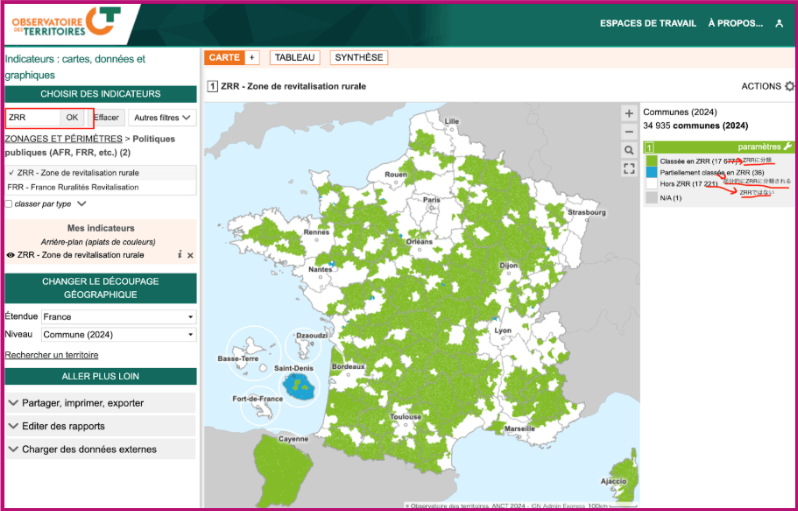

フランスでは、農村部を中心に、地方の過疎化が問題となっています。中でも、地域活性化区域「ZRR(厳しい困難に直面し、もろくなっている地域)」とされる場所は、2024年時点で全市町村の半数を占めています。

画像:Observatoire des territoires – ANCT

この問題に対する取り組みとして、行われているのが企業した際の免税措置です。ZRR内に企業を設立した場合、条件を満たせば所得税や法人税が免除されたり、固定資産税や企業不動産負担金などが免除されたりします。

2021年8月には環境対策として「気候変動対策・レジリエンス強化法」が策定されました。法律では、食品や交通網、住宅・建築物などへの施策が規定されています。住宅・建築物に関しては、熱効率の悪い低断熱住宅の賃貸禁止や大型の商業施設やビル、駐車場へのソーラーパネル設置などを義務付けることが示されています。

参考:市民からの政策提言を基に環境法を策定・施行(フランス)|JETRO

まとめ

人口増加やそれによるスラムの発生や環境汚染、地域の過疎化など、人々が生活する場所にはさまざまな課題があります。自分の住む地域には、どのような課題があるでしょうか。

SDGs目標11「住み続けられるまちづくりを」は、私たちが安心して快適に住み続けるために重要な目標です。各自治体が抱える課題を解決するためには、政府や自治体だけでなく、企業やそこに住む住民の協力が不可欠です。

自分が住む地域の特徴や課題は何か、どのような取り組みをしているのかを調べることから始めてみませんか。

『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!