ジャパン・エネルギー・サミット開催! 世界のエネルギー市場における日本の役割とは?

2025年6月18日から20日の3日間、東京ビッグサイトで「ジャパン・エネルギー・サミット」が開催されました。本イベントは、エネルギーの安定供給と脱炭素社会への移行といった、日本が直面している重要課題の解決策を探るために開かれた国際的な会議と展示会です。会場には、国内外のエネルギー業界のリーダーや政府関係者、専門家が集結しました。

サミットでは、LNG(液化天然ガス)や水素、アンモニアといった次世代エネルギーから、再生可能エネルギーやCCUS(二酸化炭素の回収・利用・貯留)技術に至るまで、エネルギーの未来を左右する最新動向について活発な議論が交わされました。本記事では、3日間にわたって開催されたサミットの中から、日本のエネルギーの未来に向けた挑戦の一部をご紹介します。

脱炭素とは

iStock | Galeanu Mihai

今回のサミットで最大のテーマとなったのは「脱炭素」です。そもそも脱炭素とは、地球温暖化の主な原因とされる二酸化炭素(CO₂)をはじめとする「温室効果ガス」の排出量を、実質的にゼロにすることを目指す世界的な取り組みです。

近年、世界各地で頻発する異常気象は、温室効果ガスによる気候変動の影響が大きいとされています。この深刻な事態を受け、2015年に採択された国際的な枠組み「パリ協定」では、世界の平均気温の上昇を産業革命以前に比べ2℃より十分低く保つとともに、1.5℃に抑える努力をすることが目標として掲げられました。日本でも「2050年カーボンニュートラル」が宣言され、今や国だけでなく企業にとっても避けては通れない経営課題となっています。

「排出量を実質ゼロにする」とは、経済活動によって排出されるCO₂の量から、植林による「吸収量」や、CCUSなどの技術による「除去量」を差し引いて、合計を実質的にゼロにするという考え方です。完全に排出をなくすことは困難なため、残った排出分を吸収や除去によって相殺することから、「カーボンニュートラル」とも呼ばれます。

日本のCO₂排出量の8割以上はエネルギーの利用に起因しており、この分野の変革は脱炭素のまさに本丸といえるでしょう。今回のジャパン・エネルギー・サミットは、エネルギーの安定供給という大前提のもと、カーボンニュートラルをいかに実現していくか、その具体的な道筋を探る最前線の議論の場となりました。

エネルギーの未来を議論する「ストラテジー・カンファレンス」

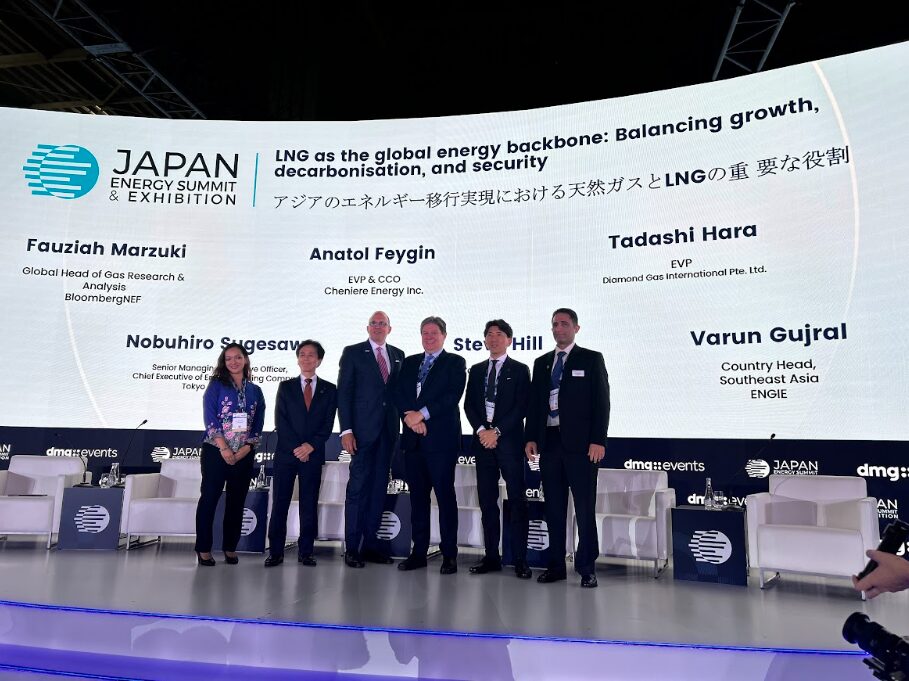

画像引用:ジャパン・エネルギー・サミット2025

「ストラテジー・カンファレンス」の様子

サミットの中でも特に注目を集めたのが、世界のエネルギーリーダーが集結する最上位会議「ストラテジー・カンファレンス」です。これは、エネルギー業界の「現在」と「未来」に関する大局的な戦略を議論する、まさにサミットの中枢ともいえるセッションです。

今年は、経済産業省をはじめ、国内最大の発電事業者であるJERA、石油・天然ガス開発の最大手であるINPEXなど、日本のエネルギー分野を牽引するトップが登壇。グローバルな視点から、エネルギー転換に向けた実践的な議論が繰り広げられました。

【ストラテジー・カンファレンス】未来の電力網へ―AIと「連携」がもたらす変革

6月18日16時30分から開催されたカンファレンスでは、「電力網の未来対策」をテーマに、業界のリーダーたちが議論を交わしました。登壇したのは、東京電力パワーグリッド株式会社の岡本 浩氏、シュナイダーエレクトリックジャパンの青柳 亮子氏、TGオクトパスエナジー株式会社の中村 肇氏の3名です。

今回の議論の中心となったのは、再生可能エネルギーの導入拡大やAIデータセンターの需要急増といった「新たな複雑性」に、どう向き合うかについてです。

まず議論の口火を切ったのは、電力系統を担う東京電力パワーグリッドの岡本氏です。岡本氏は、再生可能エネルギーの発電量は天候に左右されるため、需要に応じて調整するのが難しいという大きな課題を提示しました。解決策として、今後は供給側に合わせて需要家が消費行動を柔軟に変えていく発想が重要であると語りました。また、この実現にはスマートメーターのデータを活用した小売事業者との「連携プレイ」が不可欠だとし、今後の方向性を示しました。

その提起を受け、小売事業者の立場からTGオクトパスエナジーの中村氏が応じます。中村氏は、ハードウェアへの投資と同時に、これからはソフトウェアへの投資が極めて重要になると強調しました。まさに岡本氏が述べた「連携」を実現するため、AIを活用して膨大なデータを解析し、オペレーションを最適化・自動化することが、再生可能エネルギーを社会に普及させる鍵であると具体策を示しました。

さらに、シュナイダーエレクトリックの青柳氏が、AIを支える技術的かつグローバルな視点から議論を深めました。急増するAIデータセンターの電力消費という課題に対しては、高効率な冷却技術などによる省エネ化ソリューションを紹介。また、AIは電力を消費するだけでなく、電力システム全体の最適化にも貢献し得ることから、課題解決と技術進化は表裏一体であることを示しました。

このように、議論は単なる技術論にとどまらず、最終的には岡本氏が語った「異業種と連携し、新たな価値を『創造』する」というビジョンや、青柳氏が訴えた「気候変動対策という最終目標に向けたコラボレーション」の重要性へと発展していきます。三者の議論が積み重なった結果、AIという共通言語を使い、供給・需要・テクノロジーの垣根を越えて「共創」していくことこそが、持続可能な電力網の構築につながるという力強い結論が導き出されたセッションとなりました。

脱炭素における官民のキーパーソンから伺う今後の展望

新たなエネルギー源として、ストラテジー・カンファレンスで特に重要な柱の一つとして議論されたのが、「水素とアンモニア」です。これらは、電化が難しい産業分野や国際的なエネルギー輸送の分野において、今後の活用は不可欠とされています。

こうした壮大なテーマの社会実装には、民間企業による技術開発やサプライチェーン構築、さらに政府による大規模な初期投資の支援やルール作りといった「官民の両輪」が噛み合うことが絶対条件です。

そこで今回は、カンファレンスで「日本の水素市場の開発」について語った川崎重工株式会社会長の金花 芳則氏と、「水素・アンモニア利用の拡大」に向けた政策を解説した経済産業省の廣田 大輔氏に、それぞれ個別取材を実施。お二人には、各専門分野における現状の課題と、未来へのロードマップを詳しく伺いました。

【個別取材】水素社会の実現へ、川崎重工 金花会長が語る「完全な計画」

ストラテジー・カンファレンスでは、「日本の水素市場の開発と成熟」をテーマに、川崎重工株式会社の金花芳則会長が登壇しました。世界を舞台に水素サプライチェーンの構築をリードする同氏に、水素社会の実現に向けた現在地と未来への展望について伺いました。

川崎重工業株式会社 取締役会長 金花芳則氏

編集部: ジャパン・エネルギー・サミットのような国際的なイベントに参加される意義についてお聞かせください。

金花氏: 私は世界各地で開催される水素関連のフォーラムに、ほぼ必ず参加しています。各国政府や企業のキーパーソンから直接、最新情報を得られますし、私自身がさまざまな場で講演することで、当社の取り組みを世界にアピールできるからです。こうしたグローバルな情報収集とネットワークこそが、私たちの活動の基盤となっています。

編集部: 水素を社会に普及させるうえでの最大の課題と、一般消費者へのアプローチについては、どのようにお考えですか。

金花氏: 最大の課題は、やはりコストです。いかにして水素の価格を下げるかが鍵になります。ボリュームが出れば価格は下がりますが、それまでの間はインフラ整備などに対する国からの支援が不可欠です。 同時に、一般の方々への働きかけも重要です。気候変動を抑えるために、なぜ水素が必要なのか、そして「安心、安全なエネルギーである」というメッセージを、私たち自身がもっと努力して伝えていかなければなりません。

編集部: 今後の具体的なサプライチェーン構築の展望をお聞かせください。

金花氏: 今後の計画は明確です。政府からの支援もいただきながら、2030年までに液化水素のサプライチェーンを構築します。これは単なる目標ではなく、すでに実行に移している「完全な計画」です。このサプライチェーンを通じて、水素の安定供給と普及を加速させていきます。

金花会長のインタビューからは、世界を舞台にした情報収集とネットワーク構築の重要性、そして技術開発と並行して進めるべきコスト低減や国民への意識啓発といった、水素社会の実現に向けた重層的な戦略が明確に伝わってきました。

【個別取材】政策の現場から見る水素・アンモニア社会への道筋

ストラテジー・カンファレンスで水素・アンモニア利用の拡大と脱炭素目標について語ったのは、経済産業省の廣田大輔氏。政策立案の立場から、脱炭素の切り札である水素やアンモニアを、どのように社会へ実装していくのか、その戦略と展望を伺いました。

経済産業省 資源エネルギー庁 廣田大輔氏

編集部: 水素やアンモニアは、一般の消費者にとってまだ身近な存在とはいえません。社会に浸透させていくためには、どのようなアプローチが必要だとお考えですか。

廣田氏: 水素やアンモニアは、燃焼してもCO₂を排出しないという特長がありますが、現時点では主に工場などの産業用途で使われており、一般消費者にはなじみが薄いのが現状です。たとえば、大型トラックやバスはバッテリーが重くなりやすいため、電気自動車よりも水素の方が有利です。また、水素を使ってコーヒー豆を焙煎したり焼き鳥を焼いたりすると、火の回り方が異なり、香りが変わったり、燃えて水分が出るので、ふっくらと仕上がりが格段に美味しくなります。こうした日常の中で実感できるメリットを活用し、プロモーションしていくことが大切です。

編集部: そもそも水素はどのように作られ、環境への負荷についてはどのように考えればよいのでしょうか。

廣田氏: 水素の作り方は主に二つあります。一つは、再生可能エネルギーで水を電気分解する「グリーン水素」。もう一つは、天然ガスを原料として製造する方法で、現在流通している水素の大半がこちらに該当します。ただし、この方法では製造時にCO₂が排出されるため、そのCO2を回収して地下に埋めるCCSという技術と組み合わせた「ブルー水素」の活用が重要になります。

編集部: 社会実装を加速させるために、政策としてどのような役割が求められるとお考えですか。

廣田氏: 普及には、既存燃料との価格差を埋める政策や、それを支えるファイナンスの仕組みが不可欠です。最初の実演技術の実証はできても、それを社会全体へと広げていくのは容易ではありません。だからこそ、まずは政府も支援してサプライチェーンを構築し「前例」を作ることが重要です。成功例があれば、経験のない事業者も参入しやすくなります。そこから分野ごとに制度を整備し、実装を広げていく。このような段階的なアプローチが求められています。

廣田氏への取材を通じて、政策は壮大な目標を掲げるだけでなく、「新しいモビリティ」、「食の魅力」といった身近なアプローチから、国際的なサプライチェーンの構築、さらに事業者が参入しやすくなるための緻密な制度設計まで、社会のあらゆる階層を見据えた複眼的な視点で進められていることが分かりました。

エネルギーを「作る」、「賢く使う」それぞれの最新技術とは

ストラテジー・カンファレンスでは、未来の戦略が熱く議論される一方、展示会場では、その戦略を支える具体的なテクノロジーが紹介され、来場者の関心を集めていました。今回は、グリーン水素を「作る」技術をリードする旭化成の塚原氏と、エネルギーを「賢く使う」プラットフォームを展開するKrakenの長島氏に、それぞれの取り組みの最前線について伺いました。

【ブース取材】水素を「作る」技術で脱炭素に貢献する旭化成

展示会場でまず訪れたのは、グリーン水素を「作る」ための技術の中核を担う、水電解装置を手がける旭化成のブースです。事業開発グループのマネージャーである塚原祐介氏に、同社の取り組みについて伺いました。

旭化成株式会社 グリーンソリューションプロジェクト事業開発部 事業開発グループ マネージャー 塚原祐介氏

編集部: 今回ジャパン・エネルギー・サミットに出展された目的と、特に期待されていることについてお聞かせください。

塚原氏: 弊社は、水素を製造する水電解装置のサプライヤーとして、日本のクリーンエネルギー化への貢献を広く共有することを目的に参加しました。水素市場は、まさにこれからの成長が期待される分野ですので、お客様やサプライチェーンの仲間、政策関係者といった国内外の多様なパートナーと協力関係を築く機会となることを期待しています。

編集部: 脱炭素社会に向けた今後の展望についてもお聞かせください。

塚原氏: 水素は、エネルギー源や産業原料、輸送キャリアなど、さまざまな役割を担う非常に重要な物質です。その水素を「作る」ことに携わる私たちのビジネスを通じて、脱炭素社会という大きな目標に対して、確かな価値を提供していきたいと考えています。

今回の取材を通じて、最先端技術の普及には高い開発力だけでなく、業界全体を巻き込みながら「パートナーシップ」を築いていく姿勢こそが、成功の鍵であるという強い意志が伝わってきました。

【ブース取材】エネルギーを「賢く使う」Krakenが推進するDXの力

水素を「作る」旭化成に続き、エネルギーを「賢く使う」技術に注目。エネルギー業界のDX(デジタルトランスフォーメーション)を推進するKraken Technologies Japanのブースで、長島大介氏にお話を伺いました。

Kraken Technologies Japan, Marketing & Communication Manager 長島大介氏

編集部: まず、貴社の事業内容と、今回ジャパン・エネルギー・サミットに出展された目的について教えてください。

長島氏: 当社は、エネルギー業界向けの顧客管理システムやアセットマネジメントシステムを開発しています。もともとはOctopus Energyのシステム部門として活動していましたが、現在は独立した企業として日本市場への本格的な展開フェーズにあります。まずは「Kraken」という独立した企業ブランドの認知度を高めることが、大きな目的です。

編集部: 脱炭素という観点から、今後の展望についてお聞かせください。

長島氏: クリーンエネルギーの推進は、私たちが最も重視しているポリシーです。日本の電力業界には、旧態依然としたシステムが数多く残っているのが現状です。そこで、私たちの革新的なテクノロジーによって業界全体のデジタル化を進め、システム全体の効率化を図ることで、脱炭素への貢献が可能になると考えています。今後は、こうした技術を日本の市場にどう適合させていくかが、勝負所になると考えています。

長島氏への取材を通じて、最先端のハードウェアだけでなく、それを最適に運用するソフトウェア、つまり「デジタルの力」こそが、脱炭素を加速させるもう一つの重要な鍵であることを、改めて実感させられました。

持続可能なエネルギー利用を目指して

エネルギーの安定供給を確保しながら、脱炭素社会を実現する。この一見すると相反する二つの大きな目標を両立させることこそ、日本のエネルギー業界が目指すべき持続可能な未来のビジョンです。

その実現には、水素サプライチェーンのような大胆な技術革新と、デジタル技術を駆使した社会システム全体の変革が不可欠です。本レポートで紹介した議論や技術からも、官民が連携し、ハードウェアとソフトウェア、そして異業種が手を取り合う「共創」の姿勢が強く求められていることが分かります。

「ジャパン・エネルギー・サミット2025」は、まさにこのビジョンを共有し、その実現に向けた戦略や具体的なソリューションが世界中から集う、非常に貴重な場となりました。

今回のサミットで生まれた新たな協力関係や示された未来像が、議論だけで終わることなく、日本のエネルギーの未来を明るく照らす確かな一歩となることに、今後ますます期待が高まります。

『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!