海藻を価値ある海洋資源へ!シーベジタブルの挑戦とは

海藻と聞くと、どのようなイメージをもつでしょうか。

栄養があると分かってはいるものの、あまり食べない方もいるかもしれません。

食卓のなかでも脇役として食べられることが多い海藻ですが、貴重な海洋資源かつ持続可能な社会の実現に欠かせない存在といえます。

海藻の価値にいち早く気づき、研究や養殖、商品開発を行っている企業が、シーベジタブルです。

今回は、今までにない海藻のおいしさや、海洋資源としての魅力を世界へ発信するシーベジタブルの挑戦をご紹介します。

海藻の概念がガラリと変わるかもしれません。

シーベジタブルとは

画像引用:合同会社シーベジタブル「私たちについて」

合同会社シーベジタブルは、海藻の研究や栽培、加工や食べ方の提案などを一貫して行っている企業です。

「海藻で、海も人もすこやかにしたい」という思いから、2016年に高知県安芸市で設立されました。

生産拠点やラボ(研究・種苗生産など)は全国にあります。

扱っている海藻は、ワカメやメカブのようなメジャーなものではありません。

磯焼けによって消えつつある海藻を採取して研究を続けています。

磯焼けとは、本来あるべき場所から藻場が激減し、焼け野原のような状態のことです。

シーベジタブルでは、危機に瀕している海藻を栽培する方法を開発し、持続可能な生産を実現しました。

また、海藻を活用した商品やレシピを開発し、海藻の消費量を増やす取り組みにも尽力しています。

シーベジタブルの活動は、国内外で高く評価されています。

循環型経済を目指す世界中のプレイヤーを称える「crQlr Awards 2023」で、特別賞「FabCafe Global Prize」と6つの審査員賞を受賞しました。

海藻の需要と供給のどちらも増やしながら、海の環境を守っているシーベジタブルは、今後さらに注目される企業になるでしょう。

参考:SEA VEGETABLE COMPANY|「CRQLR AWARDS 2023」にて特別賞と6つの審査員賞を受賞

海藻は海洋資源としての価値が高い

海藻は、海洋資源としての価値が非常に高いとされています。

海洋資源とは、海中に存在し、人類が活用できる資源やエネルギーの総称です。

シーベジタブルは、海藻には安定した食料生産と海の生態系を守る力があると考えています。

一般的に日本の食卓に並ぶのは数十種類です。

しかし、日本の海域には、食べられる海藻が1500種類以上生息しているといわれています。

つまり、1400種類以上の海藻が新たな食材の可能性を秘めているのです。

持続可能な食料生産から考えると、海藻がもつ海洋資源としてのポテンシャルは非常に高いでしょう。

藻場の別名は「海のゆりかご」です。

海藻には、海の生き物の命を育む機能があり、海の生態系のバランスを保つ役割を担っています。

シーベジタブルのチームも、実際に海を潜ると、海藻が多いエリアで多くの生き物が生息していたり、海藻を養殖するようになった場所に生き物が戻ってきたりする場面に遭遇したそうです。

海藻には、海と人の未来を豊かにする価値があるのではないでしょうか。

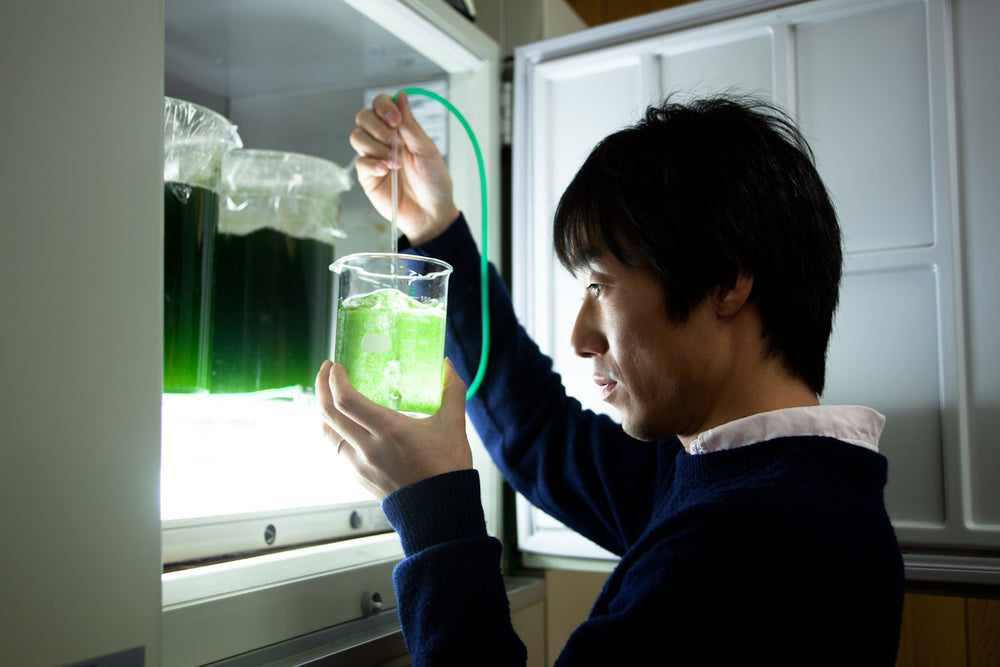

専門家による海藻の研究

画像引用:合同会社シーベジタブル「私たちについて」

これまで、野菜や果物などの栽培方法は研究されてきましたが、海藻は開発途上です。

シーベジタブルは、可能性を秘めた海藻の基礎研究から栽培技術を行っています。

始動のきっかけは、海中で危機的状況が起きていると気づいたからです。

40年以上も日本中の海で海藻採取・分類を行っている専門家から「海藻が多く生えている」と案内されて潜ってみると、あったはずの場所に海藻が一つもない場面に何度も遭遇しました。

これらの原因は、海水温上昇といわれています。

シーベジタブルは、気候変動が進む中、海藻の水揚げを確保するには、養殖が最適なアプローチだと考えました。

絶滅の危機に直面している海藻を養殖するために、多様な海藻の専門家が集結し、藻類の種苗や栽培方法などについて研究を続けています。

世界初!エコな青のり陸上栽培

シーベジタブルが、創業当時から生産する「スジアオノリ」には、世界初の陸上栽培が用いられています。

スジアオノリは、青のりの中でも高品質で香り高い品種です。

淡水と海水が混ざるエリアでしか育たないため、採取できる場所も限られています。

これまでは、主に高知県の四万十川で、天然のスジアオノリが採取されてきました。

しかし、河口域の水温上昇によって、年々収穫量が激減し、2020年には出荷量が0になったのです。

スジアオノリを持続可能な生産をするために、地下海水と独自技術を活用した海藻の陸上栽培を開発しました。

地下海水は、長い時間をかけてろ過されます。

そのため、ミネラルも豊富で水質がよいのです。

また地熱によって水温が安定していて、人工的な温度調節も必要もありません。

地下海水の活用をした陸上栽培は、環境への負担も少ないといえます。

シーベジタブルの独自技術によって、消えた海藻が復活しました。

日本中の海を守る!海面栽培

画像引用:合同会社シーベジタブル「私たちについて」

シーベジタブルは、漁師と協力しながら、日本各地で海藻を育てる海面養殖に取り組んでいます。

海面養殖とは、網やカゴなどを使って、海面で海藻を生産し収穫する事業です。

シーベジタブルの海面栽培は、海藻が減少する原因である食害が発生しない時期や海域を特定し、条件や環境を整えて海藻を栽培しています。

これにより、今まで海藻とは無縁だった海域でも海藻を生み出せるとともに、海藻事業にも着手できるようになりました。

海藻の海面栽培には、地方創生も期待できます。

知られざる海藻の魅力やレシピを発信

海藻には、水揚げ量だけではなく、消費量も年々減っている課題があります。

シーベジタブルは、海藻のおいしさを1人でも多くの方に伝えるため、2021年にテストキッチンを設け、海藻料理の開発をはじめました。

これまでに100種類以上の海藻を調理してきた料理人が、最大限に風味や食感を楽しめる食べ方を発信しています。

これまで知られていなかった海藻の料理の数々は、国内外で高評価を得ました。

海藻を食べたい人を増やすことにも尽力しています。

オリジナル商品を開発!海藻を暮らしの一部に

海藻をもっとおいしく食べてほしいと願うシーベジタブルが開発する商品は、どれも他では出会えません。

それぞれの海藻がもつ食感や風味を最大限に楽しめるように加工にも力を入れています。

商品の特徴や食べ方などをまとめました。

そのまま干した スジアオノリ

画像引用:Instagram

スジアオノリがもつ本来の香りを楽しめる商品です。

汁物や麺類などに添えると、見栄えも風味もアップします。

またポテトチップスにかければ、極上の青のり風味を堪能できます。

オイルやバターとの相性抜群のため、クリーム系の料理にも大活躍します。

そのまま干した はばのり

画像引用:Instagram

はばのりは、他では味わえない独特の香りが魅力で、山菜のような苦味もあります。

ハーブやスパイスのように料理に振りかけて使うのが、1番簡単でおすすめです。

また、納豆や塩辛、チーズなどクセのある食材ともマッチします。

青のり屋が本気でつくった 青のりふりかけ

画像引用:Instagram

原材料名は、スジアオノリ、鰹節(鹿児島県産)、有機白ごま、塩だけです。

「毎日の食卓に本物の香りを届けたい」という思いから生まれました。

シンプルではあるものの、海藻本来の香りとうまみが引き立ちます。

余計なものはなくやさしい味であるため、離乳食や幼児食にも活用できます。

乾燥 とさかのり

画像引用:Instagram

とさかのりは赤色とコリコリした食感が特徴です。

サラダにトッピングするだけで、食卓が華やかになります。

とくに、酸味との相性がよいです。

乾燥 若ひじき

画像引用:Instagram

若ひじきは、一般的なひじきより小さく、シャキシャキした食感が特徴です。

食感を楽しみたい場合は、サラダにしてそのまま食べるのをおすすめします。

また、麺類の薬味やパスタの具材として使えば、いつもの料理にアクセントが加わるでしょう。

調理する場合は、約6分間たっぷりの水に浸けてください。

約2〜3倍の量になるのでご注意ください。

乾燥 みりん

画像引用:Instagram

みりんはコリッとした食感が特徴です。口に入れると、ジュルッとしたとろみが生まれます。

はじめて聞いたかもしれませんが、これまで一部の九州地方で愛されてきました。

生の状態では数時間しか状態を保てないみりんは、幻の海藻とも呼ばれています。

収穫した後は新鮮なうちに乾燥させることで、繊細な海藻を全国の食卓へ届けることを実現しました。

また、収穫してすぐ食塩に漬けて保存した「塩蔵生みりん」も販売しています。

より生の食感や味わいを楽しみたい方におすすめです。

このようにシーベジタブルは、誰もが海藻をおいしく手軽に食べられる商品を多数展開しています。

最近では、新ブランド「Re-seaweed」も始動しました。

発酵食品やカカオを海藻と組み合わせるなど、未開拓の食体験に挑んでいます。

雇用の多様化も実現

画像引用:RICOH|はたらくへのまなざし

シーベジタブルは、雇用創出にも尽力しています。

高知県の室戸市や安芸市・熊本県天草市・愛媛県今治市・岩手県陸前高田市など、日本各地の拠点で、障がいをもつ人や65歳以上のシニア世代がいきいきと活躍しています。

例えば、水に触れることやルーティンワークを好む障害をもつ人には、陸上栽培で欠かせない水槽の洗浄をお願いするようにしました。

ほかにも、海藻の収穫や加工作業などを任せるなど、強みが生きる環境を提供しています。

海藻の栽培によって生まれた雇用は、自分らしく働くことが難しい人たちの希望となっているのではないでしょうか。

海藻を海洋資源として活用する「シーベジタブル」

シーベジタブルは、海藻の研究や養殖、加工や商品開発などを一貫して行っている企業です。

絶滅の危機に瀕している海藻を復活させるために、安定した供給と需要の拡大に尽力しています。

環境負荷の少ない陸上栽培や地元の漁師と協力しながら行う海面栽培など、日本各地で海藻を持続的に生産できる仕組みを確立させました。

また、海藻を使用した商品を開発したり、おいしい食べ方を記事やイベントを通して発信したりしています。

あまり知られていない海藻を海洋資源として活用することは、持続可能な社会の実現に大きく寄与するといえるでしょう。

「海藻で、海も人もすこやかにしたい」と願うシーベジタブルは、研究者・料理人・漁師などが一つのチームとなって挑戦を続けています。

企業や飲食店でも、自社の商品や社員食堂などで海藻を活用できないか、ぜひご検討ください。

個人としては、海藻の問題や魅力を知り、シーベジタブルの商品を食卓に取り入れることで、海藻を守る仲間の一員になれるでしょう。

『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!