日本大会「XTC JAPAN 2023」開催!優勝企業「bitBiome株式会社」が 9月の世界大会へ

SDGs・グローバル課題に取り組む起業家のための世界最大規模のスタートアップコンテストの日本大会「XTC JAPAN 2023」が2023年4月10日(月)に開催されました。

大会の概要や内容を詳しくご紹介します。

- XTCとは

- XTC JAPAN 2023 紹介

- グローバルVCパネルディスカッション

- 登壇企業10社のピッチ内容の紹介

- 【Elephantech Inc. | エレファンテック株式会社】

- 【bitBiome, Inc. | bitBiome株式会社】

- 【Dots for Inc. | 株式会社Dots for】

- 【CELL CLOUD Inc. | 株式会社セルクラウド】

- 【VitaNet Japan | ヴィタネット・ジャパン株式会社】

- 【Universal Bio-sampling Co.,Ltd | 株式会社ユニバーサル・バイオサンプリング】

- 【Aseel Technology Corporation】

- 【Visnu Inc. | Visnu株式会社】

- 【Planet DAO】

- 【STANDAGE Inc. | 株式会社STANDAGE】

- 鈴木内閣府政務官によるコメント紹介

- 優勝企業は「bitBiome株式会社」

- パネルディスカッション紹介

- 日本から世界へ羽ばたくスタートアップ!

XTCとは

XTCは、70以上のグローバルVCと大企業がパートナーとして運営する世界最大規模のスタートアップコンテストです。

最新技術とビジネスパワーでグローバル課題をテクノロジーで解決することを目指しています。

ビジネスモデルを促進、拡大することでグローバルな課題を解決することがテーマで、これまで世界100ヶ国近くから3000社以上が競い合い、世界の頂上を目指しました。

過去7年の世界大会出場企業は、総額で4000億円以上の資金調達を達成しています。

シリコンバレーの600億円ディープテック・ファンド「Walden Catalyst Ventures」創業者や、Zoom&トレジャーデータの創業を支援したVC「IT-Farm」など、国内のみならずグローバルに拡大する投資家や大企業が参集していることも大きな特徴です。

XTCのコンテストの審査は、SDGsの達成を目指す以下のそれぞれのカテゴリーから実施されます。

【SDGs17課題を集約した11カテゴリー】

- AGTECH & FOOD(農業・食糧)

- CLEANTECH & ENERGY(環境・エネルギー)

- ADVANCED MATERIALS(新素材)

- EDTECH(教育)

- ENABLING TECH(実現技術)

- BIOTECH(バイオ技術)

- DIGITAL HEALTH(デジタルヘルスケア)

- FINTECH(フィンテック)

- MORILITY(モビリティ)

- SMART CITIES(スマートシティ)

- Web3

関連記事:社会課題解決を目指すベンチャー必見|スタートアップ発掘コンテスト「Extreme Tech Challenge (XTC)」とは?

XTC JAPAN 2023 紹介

XTC JAPAN 2023の概要

「XTC JAPAN 2023」では、エントリーしたスタートアップの中から厳正なる審査を経て、10社がファイナリストとしてピッチしました。

優勝企業は米国サンフランシスコ開催の世界大会に招待され、世界中のパートナー企業や、XTCグローバルファイナリストコミュニティへの参加資格を得ることが可能です。

本年は世界大会に合わせてシリコンバレーのエコシステム訪問ツアーも開催される他、歴代のXTC JAPAN登壇企業や協賛企業有志でXTC JAPAN代表団を結成し、XTC世界大会参加者へのピッチ&交流の機会が設けられます。

2023年4月10日(月曜日)東京・新丸ビルにて

15:00〜18:30 コンファレンスホール901 (イベント開催+オンライン配信)

19:00〜20:30 EGGイベントスペース (招待者の懇親会)

<1部:コンテスト 15:00〜18:00>

15:00 : オープニング

15:10 : キーノート

15:25 : グローバルVCパネルディスカッション(英語・同時通訳あり)

15:50 : スタートアップ・ピッチ(10社:各社3分プレゼン+5分Q&A)

17:30 : 審査・パネルディスカッション(予定)

18:00 : 結果発表・表彰式

18:30 : クロージング

<2部:ネットワーキング・懇親会(人数限定/事前登録制) 19:00〜20:30>

XTC JAPAN 2023は、英語と日本語同時通訳で開催され、グローバルVCのパネルディスカッションなど、普段日本では直接聞くことのできないコンテンツが盛り込まれていました。

(スタートアップ・ピッチについては臨場感を重視し通訳はありませんでした。)

なお、オープニングスピーチを予定していたYoung Sohn(ヤン・ソン)氏は急用で来場できなかったため、ビデオにてメッセージが伝えられました。

グローバルVCパネルディスカッション

「グローバルVCの熱視線〜日本にどんなスタートアップを求めているのか〜」と題されたグローバルVCパネルディスカッションが開催されました。

登壇された方々のプロフィールとトーク内容の要約をご紹介します。

Victoria Slivkoff(ビクトリア・スリーブコフ)氏

シリコンバレーで600億円規模のアーリーステージ・ディープテックファンド運用などの多彩な実績を持ち、Walden Catalyst Venturesのエコシステム責任者。カリフォルニア大学(UC)では、イノベーション&起業推進部門でグローバル代表でもあり、XTCではグローバル事務局長を務める。

【コメント要約】

企業を見る上でのポイントには、以下の3つがあります。

①創業者が解決しようとしている問題を理解しているか。

②チームのバックグラウンドはどうなっているか。同じような問題を解決した実績があるか。

③スケーラビリティ(拡張性)を持たせるためにビジネスモデルをどのように構成しているか。この会社が地域プレーヤーやグローバルプレーヤーにスケールアップできるのかどうか。

特にスケーラビリティに関しては、グローバル化という点で企業の国境を越えた成長をさらに以下の3つで見ています。

①最初に海外進出するビーチヘッド市場をどのように特定するか。そのため、言語や共通言語、共通市場、共通文化などの面で拡張性を検討し、最初のターゲットとして海外進出が低コストで可能か。

②スケーリングを可能にするネットワークやインフラを備えた強力なローカル・パートナーシップを持っているか。(これは、ハードウェアやサービスをベースとしたモデルであれば、特に重要。)

③重要な拠点の市場に精通した現地のネットワークを持ち、経験が豊富である担当者を採用しているか。

Simon Fang(サイモン・ファーン)氏

スタンフォード大学材料工学博士やテキサス・インスツルメンツ、UMCのチーフ・セールス・オフィサー、アジアテックベンチャーの台北オフィス統括パートナーなど、多くの経歴を持つ。Darwin Venture Management, Inc.を設立し、現在まで6つのベンチャーファンドを運営し、50社以上の新興企業に投資。

【コメント要約】

難しい議題ですが、私が最も恐れているのはキーワードに振り回されることです。例えば、今日、誰もが私はAI企業だと話し、VCは毎日AIのことを聞いている状態ですが、職歴を見るとAIをやったことがない人も存在しています。それにもかかわらず、ある日その人は突然AIの専門家になっています。このような状況は避けるべきだと思います。

今の時代のキーワードは「AI 」 5年前は「クラウド」とか「グリーンテック」でした。近年なら「ESG」などでしょうか。

このようにその都度キーワードに振り回されるのではなく、正しい自分であろうとすることが重要です。私はそれ以外のことはあまり気にしません。起業家には個人的な背景がありますから、経歴がしっかりしていれば、この人は自分の会社や自分の会社を立ち上げたいという情熱があるのだろうと判断が可能です。そのような人たちを、私たちは喜んでサポートしたいと考えています。

堀内 健后(KENGO HORIUCHI)氏

プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)やマネックスグループを経て、トレジャーデータの日本法人を設立。 開発からマーケティングまで幅広い経験を持ち、それを活かしたスタートアップを展開すべく、2021年にCarbide Venturesを立ち上げ投資活動を進めている。

【コメント要約】

最も注意深く見るべきものは創業者とチームです。次にビジネスモデルや製品などになります。ワクワクしない典型的なスタートアップは何かというと、創業者がもともと考えていたビジネスモデルではなく、なにかのコピーになってしまっていることです。

(日本においてはそのビジネスモデルを考えるか考えないかは、タイムマシン経営のようなものなので悪いことではありません。)

日本人はオリジナルのアイデアがあったとしても、躊躇したりチャレンジしなかったりしてしまうことがあるので、どんどんチャレンジするべきだと感じます。

ファシリテーター:春日 伸弥(SHINYA KASUGA)氏

IBMで研究員勤務後、起業家として20年以上事業立ち上げを手掛ける。現在は、欧州や北米を中心に海外と日本のアーリーステージ技術スタートアップをVC投資と事業開発の両面から支援。XTCの日本予選や、欧州最大のAIコンソーシアムCyber Valleyとの起業家コンテストAI GameDevの主宰。

登壇企業10社のピッチ内容の紹介

ここからは登壇したスタートアップ10社のピッチ内容を、簡単にご紹介していきます。

(プレゼン登壇順)

【Elephantech Inc. | エレファンテック株式会社】

| エレファンテック株式会社】「新しいものづくりの力で、持続可能な世界を作る」というミッションを掲げ、プリント基板でCO2排出75%減・水消費95%減と製造コスト大幅減を実現する金属印刷技術の開発を行っています。

欧州や北米の市場は脱炭素化に対して真剣な取り組みを開始しており、すでにこの技術はグローバルな出荷が開始されています。将来的に世界でスタンダートになっていくことが目標です。

【bitBiome, Inc. | bitBiome株式会社】

| bitBiome株式会社】単一細胞レベルのゲノム解析技術による世界最大級である8億のゲノムデータベースを作成。既存の手法より30倍高精度の解析を可能とし、これまで不可能だった未知の遺伝子獲得(解析)が可能となります。

バイオファウンドリーと協業してバイオものづくりを行い、市場が拡大するバイオエコノミーの中核を占め、必要不可欠なプラットフォームとしての地位確立を目指しています。

【Dots for Inc. | 株式会社Dots for】

| 株式会社Dots for】インターネット接続率は30%未満と言われ、ネット世界から切り離されているアフリカの人々のデメリットを解消すべく、メッシュWi-Fi網とエッジサーバーによる農村のデジタル化を実現するサービスを提供。

動画見放題のサービスは利用者の50%が課金ユーザー化し、職業訓練の動画で新しい技術を学ぶなど、アフリカ農村での住民の技術向上や職業意識の向上に繋がっています。

【CELL CLOUD Inc. | 株式会社セルクラウド】

| 株式会社セルクラウド】たった5分の採血で、血液ガンを除く全身のガンリスクを発見できることが特徴の『マイクロCTC検査』サービスを展開。

血中に漏れ出した「間葉系がん細胞」のみを特定し、進行したガン細胞を発見することが可能です。従来のガン診療に対する課題を克服し、悪性ガンの早期発見や早期治療につながり患者の不安やリスクを減らすことができます。

【VitaNet Japan | ヴィタネット・ジャパン株式会社】

| ヴィタネット・ジャパン株式会社】BLE自動ペアリングによる店舗内アプリ本人認証と、ネットサービス融合を行います。モバイルアプリをタップするだけで、来店、注文、支払いができるという究極の使いやすさが最大の特徴です。

クラウドサーバーは多数のBluetooth IoTデバイスとのセキュアな双方向通信を確立しており、リモートで安全に制御することができます。

2025年末までに、世界10社の顧客と4,000のVitaNet Station店舗に設置する超小型認証器を出荷・設置する予定です。

【Universal Bio-sampling Co.,Ltd | 株式会社ユニバーサル・バイオサンプリング】

| 株式会社ユニバーサル・バイオサンプリング】家庭での血液検査を可能にするサービスです。QRコード付き乾式カードによる血液検査のリモート化・全自動化とバイオバンク構築を行います。

パートナーと強力な提携を結び、潜在的なB2B顧客と交渉しており、2027年までに、更年期障害の潜在的な患者さんを18%カバーすることができると予測しています。他にも生活習慣病や感染症をターゲットとした事業を展開予定です。

【Aseel Technology Corporation】

アフガニスタンの工芸品流通網を活用し被災地支援のためのEコマース開発を行っています。工芸品のデジタル流通網にお金と支援物資を逆向きに流すことで、信頼性と信頼性の高い支援ルートの構築を実現。

簡単かつユーザーフレンドリーなプラットフォームは、世界中のバイヤーとつながることが可能で、何千ものメーカーをサポートしてきました。

過去3年間で前年比1,000%以上の成長を遂げ、次の5年間で最大のインパクト・プラットフォームになることが目標です。

【Visnu Inc. | Visnu株式会社】

| Visnu株式会社】エッジAI × SaaSによるインフラ自動監視・災害対応支援プラットフォームを提供しています。災害時、次々起こる事象を多角的に捉えるための防災DXで、世界中の災害に対応するために多くの情報を収集し、支援実施に活用できます。

パートナー企業だけではなく、自治体や自衛隊とも連携しテクノロジーを駆使して必要な支援を必要な場所へ提供可能にすることを目指しています。

【Planet DAO】

DAOの規則とアルゴリズムを活用して環境・文化保全型の土地開発プロジェクトを実現しました。オーナーと専門家、メンバーが協力して個人の力を最大限に生かして事業を推進。

エコビレッジや不動産でマーケットに上がっていない土地を有し、国際機関からの認定を目指しています。

今後はさらにメンバーを増やすことで、より事業を拡大していくことが目標です。

【STANDAGE Inc. | 株式会社STANDAGE】

| 株式会社STANDAGE】貿易市場で途上国と貿易するとき、安全に取引をできない場合があります。そのような課題を解決するために同時交換ができるサービスとして、銀行取引を超える安全性を提供するB2B貿易の取引自動化プラットフォームを開発しました。

決済コストを10分の1、そしてスピ―ドを300倍にできることが特徴です。

取引先交渉AIや船荷証券に着目したブロックチェーン技術を利用し、確実な安全性を保証します。貿易をもっと自由に簡単に行える貿易新時代を作ることを目指します。

鈴木内閣府政務官によるコメント紹介

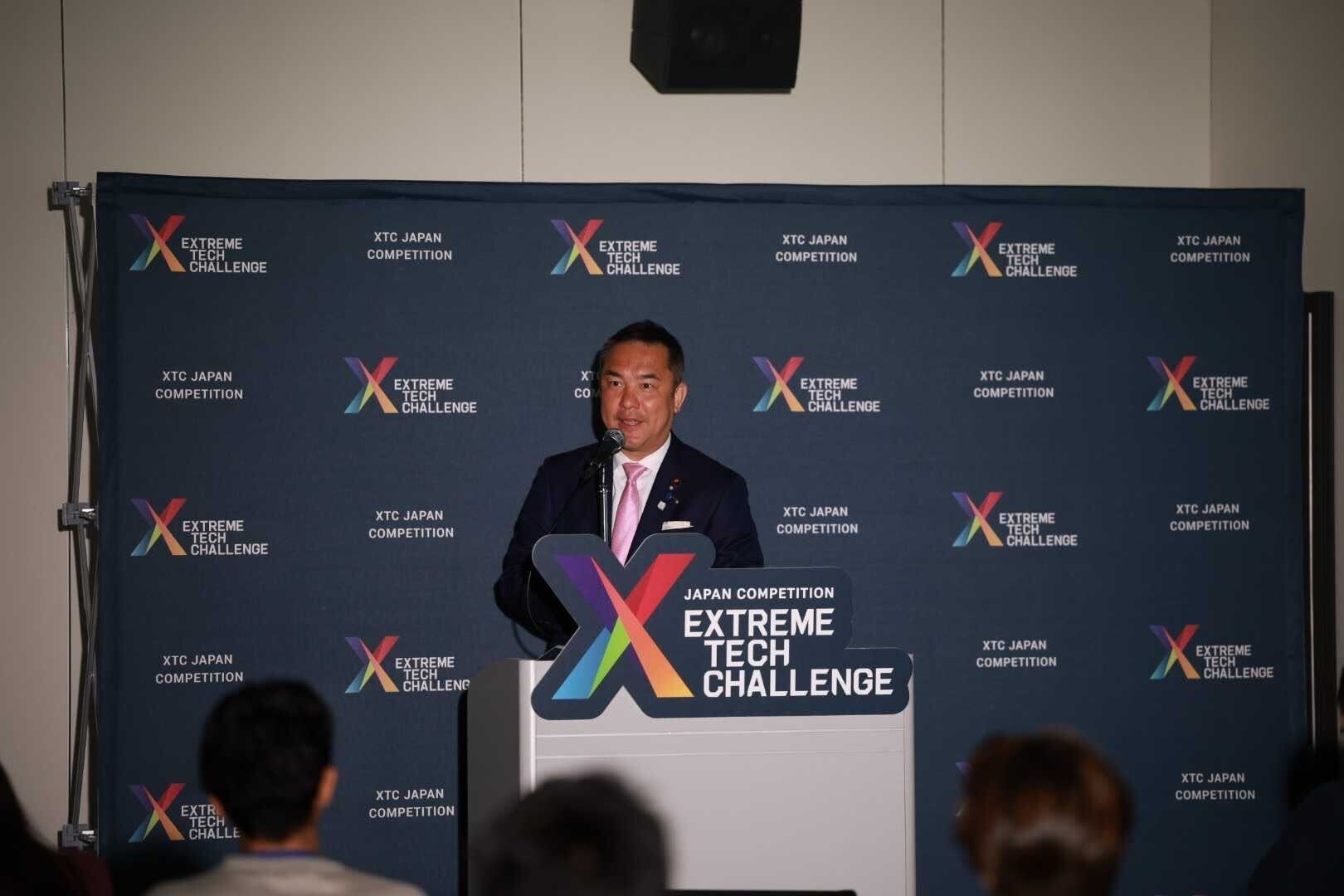

10社のピッチが終了後、スペシャルゲストとして、スタートアップ事業を推進されている鈴木英敬内閣府大臣政務官が登壇され、コメントを述べられました。

【鈴木内閣府政務官コメント要約】

岸田内閣が掲げる新しい資本主義は、「社会課題の解決」「経済成長」の二つを柱にしています。そのためにはスタートアップが非常に重要であると考えています。社会課題解決のためのイノベーション推進や、スタートアップ5カ年計画の遂行、具体的には、研究開発型のスタートアップに資金を投入することでステージアップを実現したいと思います。

他にもベンチャー企業を支援するための施策実行やSBIRを抜本的に見直す、テック系への応援など多彩な支援実施にも力を入れていきます。また、インパクトスタートアップへの支援も考えており、総合的な取り組み実施も計画に盛り込まれております。

国のトップは本気で取り組んでおり、官民一体となって成果を上げていきたいと考えています。ここにいる皆さんがグローバルに活躍することを期待しています。

優勝企業は「bitBiome株式会社」

優勝企業、準優勝企業は以下の3社になります。受賞コメントの一部をご紹介します。

【日本大会優勝】bitBiome株式会社

多くの魅力的なスタートアップが登壇された中、優勝という結果はいい意味で意外でした。

微生物領域は評価されにくいと思っていたため、ありがたい気持ちと同時に責任の重さを痛感しています。

日本には微生物資源が豊富に存在します。

世界全体のおよそ7分の1が存在しているとも言われています。

つまり微生物領域において、日本は世界的に有利なポジションにあるのです。日本発ながら世界で勝負しやすい地の利を活かし、我々がまずパイオニアとして先導していく所存です。

現在、当社は資金調達中で、アメリカへの本格展開や、データベースの拡張、実際の微生物からのものづくりに向けたR&Dの準備を進めているところです。

XTCはディープテック界隈で世界的なピッチだと聞いており、海外の投資家とさらなる接点を持てたら嬉しい限りです。これからも研鑽を続けてまいります。

【日本大会準優勝】Aseel Technology Corporation

日本の皆様はアフガニスタンを過去20年以上にわたりご支援いただくなど、世界の中でも最も強い助け合いの精神をお持ちの方々だと感じております。

当社事業を通じて、このご縁を、日本の工芸品の海外販売およびアフガニスタン・トルコの被災者支援のお役に立てて参りたいと存じます。

【日本大会準優勝】エレファンテック株式会社

優勝できなかったのは残念ですが、準優勝をとてもうれしく思います。

我々はXTCのテーマに合致した、グローバルの課題を技術で解決するスタートアップです。

これからも継続して、日本にこだわらず、課題を解決するように事業を進めていきたいと思います。

引用:PR TIMES 「Extreme Tech Challenge (XTC)」の日本大会「XTC JAPAN 2023」、優勝企業が「bitBiome株式会社」に決定! 9月の世界大会へ招待!

鎌田 富久 氏(TomyK Ltd.代表 株式会社ACCESS共同創業者)

西尾 信彦 氏(立命館大学 情報理工学部 教授)

白井 健宏 氏(株式会社アイティーファーム ジェネラルパートナー )

馬 静前 氏 (Plug and Play Japan株式会社 Head of Ventures)

パネルディスカッション紹介

審査が行われている間、「メインストリームに躍り出た脱炭素の取り組み〜大企業とスタートアップの協業と今後〜」と題してパネルディスカッションが行われました。

以下にパネルディスカッションのメンバーの方の簡単なプロフィールと、トーク内容要約をご紹介していきます。

栂野 平氏(東京電力ベンチャーズ株式会社)

【経歴】

米国インテルキャピタルのマネージングディレクターとして、半導体事業のスタートアップ投資活動に従事。現在は東京電力ベンチャーズにて、カーボンニュートラル分野のCVC活動に従事し、再生可能エネルギー、EV充電サービスなどに注目している。

【脱炭素への取り組み】

東京電力ベンチャーズは、エコシステムの創出を考え早期からブロックチェーンやAI系の活用を行い、ベンチャー企業を含めた協業を重要視しています。カーボンニュートラルの実現には再エネの他に水素やアンモニアの活用に期待しています。

セメントなどCO2の発生が多い製品の代替資源活用やサーキュラーエコノミーの推進。独自のCO2削減対策の優先順位データ、カーボンニュートラル曲線と費用対効果を活用し、削減のポイントとなる部分を可視化して取り組んでいます。ベンチャー企業には新しい技術活用への期待が高いです。

井川甲作氏(株式会社EARTHBRAIN)

【経歴】

日本ブーズ・アレン・アンド・ハミルトン(現PwC Strategy&)に入社後、アクセンチュア、ウルシステムズにてコンサルティング業務に従事。2021年から(株)EARTHBRAIN LandlogカンパニーPresident兼CIO兼CTOに着任。コンサルティングの経験を活かし建設向けのソリューションを提供し、デジタル化による土木会の課題解決と新たな価値創造を目指す。

【脱炭素への取り組み】

建設関係はリアルとデジタルの差が大きくあります。建設現場は複数に渡りあらゆる資材を扱うため、生産現場での気づきが必要であり重要であると考えています。それぞれが建設業界の課題に気づき取り組むことでコストが削減され、生産性が上がり、それがひいては脱炭素化へとつながることが期待できます。

建設業界のDX化へのポテンシャルは非常に高く、さらに建設現場の見える化がCO2削減を推進することにつながると考えています。

三重野 敏幸氏(モビリティアーキテクト)

【経歴】

本田技術研究所で30年以上にわたり研究開発に従事。電装システム開発や、パワートレーンやシャーシ関連など、多くのシステム開発を経験。関連会社へ異動し、部品やシステム開発に携わるなどの経歴を経て現在に至る。

【脱炭素への取り組み】

現在は100年に1度の自動車の変革期です。自動車業界では、開発やソフトウェアの部分でベンチャー企業の活躍が大きく期待されています。現実としてモビリティの脱炭素化は進んでいるのかと言われますと、EV(電気自動車)などの技術が進化し、脱炭素化は進みつつあると思います。

しかし、EVだけに絞るのではなくハイブリッドカーを含めて、あらゆる選択肢がある方が、脱炭素は推進されるのではないでしょうか。ハイブリッドカーは、EVと比較してライフサイクルではCO2排出が少ないと言われています。総合的にみて、どのようにカーボンニュートラルに貢献していくかを考えることが必要です。

現在のEVバッテリーは非常にコストがかかるため、新たなバッテリー開発を推進することも重要。ベンチャー企業として採用される技術を開発し、提供していきたいと考えています。

モデレータ 上田 裕司氏(株式会社ガイアックス)

【経歴】

1997年、同志社大学経済学部卒業後に起業を志し、ベンチャー支援を事業内容とする会社に入社。24歳で株式会社ガイアックスを設立し、30歳で株式公開を果たす。一般社団法人シェアリングエコノミー協会代表理事を務めている。

モデレータの上田氏は、日本はまだまだ脱炭素への取り組みが遅いため、是非ベンチャー企業含めた皆さんがダイナミックに脱炭素へと取り組んでほしい、と熱くディスカッションを締めくくりました。

日本から世界へ羽ばたくスタートアップ!

本大会では、「スケーラビリティ(拡張性)」「グローバルユニークネス(グローバルな独自性・ユニークさ)」「ローカルな人材」「ローカルなパートナーシップ」というキーワードが多く使われていました。

独自のアイデアや人材のつながり、それらを活かした幅広い事業展開は、スタートアップだからこそ可能と言えます。

未来の持続可能な社会を実現し、さらなるテクノロジーの発展とビジネス開拓のためにXTCは今後ますます重要な役割を果たして行くことでしょう。

【世界大会の日程紹介】

世界大会は2023年9月19日(予定)に米国サンフランシスコで開催されます。

詳しくは公式サイトからメルマガ登録をしていただくか、Twitterをフォローいただくと最新情報が得られますので、是非登録ください。

▼公式サイトはこちら

https://xtc-japan.org/xtc-japan-2023

▼Twitter

https://twitter.com/XTC_JAPAN

【XTCJAPN 2024年の紹介】

XTCJAPAN 2024は、2024年3月に開催(2023年10月詳細発表)予定です。

【XTC JAPAN運営委員会】

組織名:XTC JAPAN運営委員会

所在地:東京都千代田区平河町2丁目5番3号 Nagatacho GRiD 2F (株式会社ガイアックス内)

設立:2019年12月

共催:株式会社ガイアックス・株式会社アイティーファーム

URL: https://xtc-japan.org

『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!