三方よしの経営理念が成功に導く!近江商人に学ぶSDGsと脱炭素経営

iStock | Khaosai Wongnatthakan

「三方よし」とは、江戸時代から現在に至るまで日本の商業を支えてきた経営理念の1つです。

理念は、近江国(現在の滋賀県)の近江商人たちによって確立され、代々と受け継がれてきました。

SDGsや脱炭素への取り組みが、企業の経営に欠かせないといわれる昨今、改めて「三方よし」の考え方が見直されています。

なぜ、SDGsや脱炭素と「三方よし」が関係してくるのでしょうか。

そこで今回は、「三方よし」の考え方や、SDGs・脱炭素との関係を解説します。

どうぞ参考にしてみてください。

三方よしと近江商人の経営理念とは

「三方よし」は、近江商人のシンボルともいえる商売における哲学です。

最初に、「三方よし」の概要や、近江商人たちの間でその理念が生まれた理由などを紹介します。

三方よしの三方とは何

「三方よし」とは、ビジネスにあたって「購入者」「販売者」「社会」と3方向に利があることが重要とする考え方です。

「買い手よし(購入者)」「売り手よし(販売者)」「世間よし(社会)」と表現されています。

具体的な「三方よし」の関係とは、以下のような状態です。

- 購入者は、理想的な価格でよいものが購入できて満足である

- 販売者は、理想的な価格で商品が売れて満足である

- その商品が普及することで、社会にも貢献できる

これら3つの条件を満たすことでビジネスが成長・拡大していく、と「三方よし」では考えられています。

「三方よし」を経営理念として掲げている代表的な企業に、伊藤忠商事があります。

同社のキャッチコピーにも「三方よし」という言葉がたびたび使われていて、目にしたことがある方は多いでしょう。

参考:企業理念 – 伊藤忠商事

近江商人の歴史と経営理念

「三方よし」の経営理念は、江戸時代の近江商人の行商において確立されました。

近江商人とは、近江国を拠点に天秤棒を担いで、全国各地で商売を行った江戸時代の商人たちのことです。

近江商人は、全く縁がない離れた地域の商売で成功するためには、信頼関係を築くことが最も重要だと見なしていました。

信頼を得るためにも、「買い手」や「売り手」が満足するだけでなく、「地域社会を幸福にする商売」でなければならない、と考えられていました。

そうした状況で、自己利益の追求は恥ずべき事とされ、倹約と薄利多売によって財をなす経営方針が採られました。

行きは近江の商品を売るために、帰りは地方の商品を近江に持ち帰る「持ち下り方式」の行商です。各地の需要を調査しながら、成功に導きました。

このような考え方は、今でいう「顧客満足度」「企業の社会的貢献度」「マーケティングリサーチ」の先駆け的な存在として、改めて「三方よし」が注目されています。

伊藤忠商事 – 創業者

画像引用:初代伊藤忠兵衛 – 伊藤忠商事

一説によると、伊藤忠商事・丸紅の創業者でもある伊藤忠兵衛氏(以下:忠兵衛氏)の「三方よし」の理念が、2代目によって受け継がれたことから、次第に広がっていったとの見方があります。

忠兵衛氏は、非常に信仰深い人物です。

商売の基本を宗教的倫理観に置いていました。

「商売は菩薩の道である」との信念で、正直に質素に、かつ勤勉さと人間愛をもって、経営が「世の中の不足をうずめ、御仏の心にかなうもの」となるように努力しました。

同氏は先進的な考えを持った人物としても有名です。

封建制度がまだ根強く残っていた時代に、事業の純利益を本家・本店・店員と3つに分配する「利益三分主義」という分配方式を導入しました。

当時は、まだ「三方よし」という言葉はなく、後年になって経済学者の足立政男氏によって「三方よしの経営」という言葉が使われるようになったようです。

近江商人ゆかりの企業

近江商人の「三方よし」の流れをくむ企業には、伊藤忠商事、丸紅をはじめ、日本を代表する大企業が少なくありません。

画像引用:紅忠の店頭 – Marubeni

近江商人ゆかりの大手企業をいくつかご紹介しましょう。

| 企業名 (株式会社) |

創業者 | 創業年 | 地域 | 業種 |

|---|---|---|---|---|

| 伊藤忠商事 | 伊藤忠兵衛 | 1858年 | 犬上郡 | 総合商社(紅忠として創業) |

| 丸紅 | 伊藤忠兵衛 | 1858年 | 犬上群 | 総合商社(紅忠として創業) |

| 高島屋 | 飯田新七 | 1831年 | 高島市 | 百貨店業 |

| 西川産業 | 西川甚五郎 | 1566年 | 近江八幡市 | 寝具・インテリア用品 |

| 小泉産業 | 小泉武助 | 1716年 | 東近江市 | 家庭用照明器具・家具 |

| 日本生命保険 | 弘世助三郎、他 | 1889年 | 彦根市 | 保険業 |

出典:現代に活躍する近江商人系企業 – 東近江市の博物館情報サイト

近江商人の基本は、歩いて地方に赴く「三方よし」の行商です。

近江商人ゆかりの企業は、かつては、天秤棒一本あれば千両稼げるという意味を込めて「近江の千両天秤」と呼ばれた時代もありました。

上図に掲載した企業のように、数多くの企業が近江商人の経営理念から長年の信用蓄積を経て、世界をまたぐ大企業へと成長しています。

三方よしの理念が企業の脱炭素・SDGsへの一歩となる

社会の幸福を前提とした「三方よし」は、現代のCSR活動と密接につながっています。

CSRから脱炭素・SDGsへの道も開いていくことが可能です。

では、「三方よし」の理念がどのようにCSRや脱炭素・SDGsと関わっているのかをここで見ていきましょう。

三方よしとCSRの関係

「三方よし」では、「買い手」と「売り手」が満足するのは当然のことであり、そこから「世間よし」が実現できるかどうかが重要なポイントとされています。

現代における「世間よし」とは、社会貢献度と解釈され企業のCSR活動のことを指すのが一般的です。

CSRとは、Corporate Social Responsibility(企業の社会的責任)を略したもの。

企業は利益を追求するだけでなく、社会問題や環境問題に取り組む責任を負うといった考え方です。

CSR – 社会貢献活動例(丸紅、富士山の清掃活動に参加)

画像引用:丸紅株式会社の皆様と一緒に清掃活動

企業のCSR活動は自社公式サイトなどで公開されており、各企業の「社会貢献度」が確認できる仕組みです。

売り上げの一部を教育や人権運動に寄付する企業もあれば、リサイクル活動を行う企業もあり、CSRの内容はさまざまです。

例えば、丸紅は1年に1回富士山の清掃活動にボランティアで参加しています。

CSRについて詳しくは、下記からもご覧になれます。併せて参考にしてみてください。

関連記事:多くの企業が取り組むCSR活動とは – GREEN NOTE

CSRから脱炭素経営への展開も

これまでは、一般的にCSRは事業と切り離して考えられる傾向にありました。

売り上げの一部をCSRに費やすことが通例となっていて、コストとして考えられてきました。(狭義のCSR)

しかし、近年では、深刻化する気候変動問題や、貧困・人権などに対する問題意識が高まり、脱炭素やSDGsが世界的なムーブメントとして動き始めています。

そうした中、「企業の経営活動=社会貢献・環境保全」という概念が意識されるようになりました。

サービスや商品がSDGsの課題解決につながる、といった要素が企業の価値や信頼性を左右し始めています。

CSRを事業を通じて実現する※新しい概念(広義のCSR)が誕生しています。

※CSV(CSV(Creating Shared Value))とも言われる。

CSVとは企業の事業を通じて社会的な課題を解決することから生まれる「社会価値」と「企業価値」を両立させようとする経営フレームワークである。 マイケル・ポーターの提唱したCSVでは、共通価値の概念について「企業が事業を営む地域社会や経済環境を改善しながら、自らの競争力を高める方針とその実行」と定義している。

(引用:第3節 社会価値と企業価値の両立 – 中小企業庁)

画像引用:脱炭素経営とは – 環境省

例えば、気候変動対策に貢献できる事業は「脱炭素経営」とも呼ばれていて、国の政策として積極的に推進されています。

一方では、サービスや商品を利用した際の環境負荷や、SDGsへの影響を意識する消費者も増えてきています。

今後は、CSR活動と並行して、「経営そのものがもたらす社会貢献度の高さ」や「持続性」が企業に求められる時代になっていくでしょう。

参考:持続可能な目標とは – SDGs17の目標はこちら

持続性を取り入れた四方よし~六方よし

脱炭素やSDGsなどを意識した経営理念は、基本の「三方よし」にその他のテーマが追加され、「四方よし」「五方よし」「六方よし」などへ展開し始めています。

●SDGsを取り入れた「四方よし」

「四方よし」とは、従来の「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」に「未来よし」が加えられたものです。

ここでいう未来とは、ステークホルダーや子供や孫といった将来の「社会的・環境的な持続性」を意味しています。

●SDGsを取り入れた「五方よし」

「五方よし」とは、「四方よし」に「働き手よし」や「作り手よし」が追加されます。

「労働者の満足度」を充実させることが、企業の成長につながり地域社会にも貢献できるとの考えからきています。

●SDGsを取り入れた「六方よし」

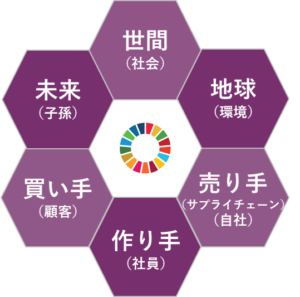

上図はSDGsの目標を取り入れた「六方よし」のイメージです。

「六方よし」は「五方よし」に、「地球よし」が加わったものです。

事業活動全体が地球環境に与える影響までを考えて、地球保全につながる商品やサービスの開発を行うことを意味しています。

数々の課題解決が迫られる現代では、「三方よし」だけでは足りず、新たな経営理念である「六方よし」の必要性を提唱する声が強まっています。

まとめ

ともすると、企業は世の中のためになることよりも利益を優先しがちです。

しかし、それは大きな間違いで、利益を重視した結果、現在のように気候変動やごみ問題、環境破壊や貧困格差など深刻な問題を引き起こす結果となりかねません。

取引先や顧客だけでなく、地域社会や自然環境までも大切にする「三方よし」は、持続可能なビジネスの形成につながるだけでなく、SDGsの課題解決にも大きく寄与できる経営理念です。

それぞれの事業が「社会や自然環境にどう貢献できるのか」を考えることで、課題解決に向けての大きな架け橋となるかもしれません。

今回ご紹介したように、「三方よし」とさらに「働き手」や「未来」「地球」へとビジネスの視野を広げていけたらすてきな世の中になるのではないでしょうか。

『GREEN NOTE(グリーンノート)』は環境・社会課題をわかりやすく伝え、もっと身近に、そしてアクションに繋げていくメディアです。SDGs・サステナブル・ESG・エシカルなどについての情報や私たちにできるアクションを発信していきます!